【吉林日报】吉林大学朝阳校区地质宫5楼,有一间屋子总飘着淡淡的咖啡香。

推门而入,暖阳斜照的黑色沙发上,仿佛还坐着那个熟悉的身影,正在草稿纸上写写画画,嘴里念叨着“这个思路得再琢磨琢磨”。

这里就是“黄大年茶思屋”,一间从杂物间变身而成的“科学殿堂”,藏着一位科学家滚烫的报国心。

他把杂物间,变成了“思想反应堆”

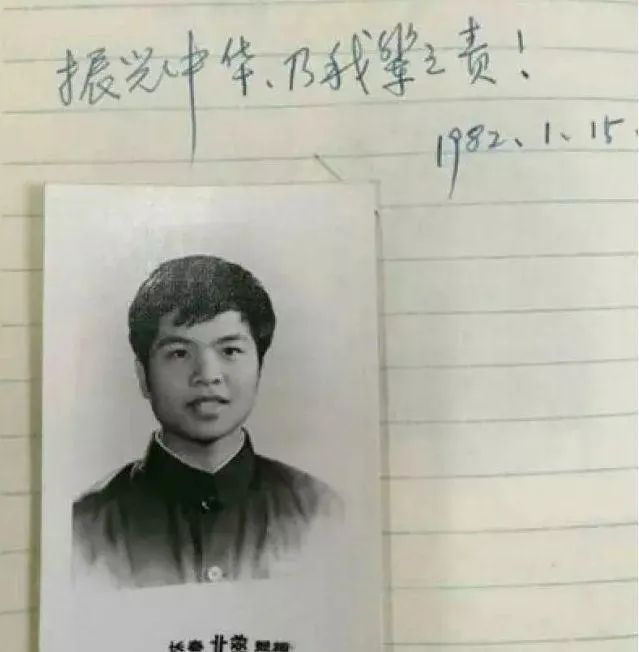

2009年的冬天,刚从英国回来的黄大年站在吉林大学的校园里,嘴里哈出的白气混着未散的时差感。

彼时,他已是国际知名战略科学家,放弃了国外的花园洋房、实验室里的尖端设备,揣着“振兴中华,乃我辈之责”的誓言,回到了母校。

随后夜以继日扑在科研上的日子里,黄大年觉得光靠自己的视角和想法是远远不够的,于是,他盯上了办公室对面闲置的杂物间,撸起袖子,亲自设计,将一部分空间用作高性能机房,另一部分区域则打造成了茶思屋,免费提供咖啡茶水,提醒大家在这里“慢下来,想一想”。

就这样,茶思屋成了校园里最特别的存在:没有严肃的会议桌,只有围坐的沙发;没有刻板的流程,只有“想到哪儿聊到哪儿”的松弛。

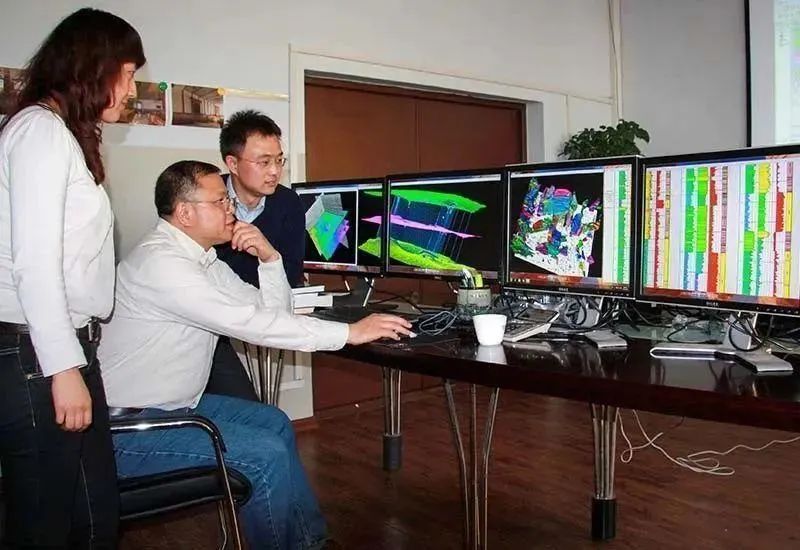

创新的点子在这里不断迸发,大家无数次讨论到凌晨,没喝完的咖啡随着高亢的情绪洒在草稿纸上,晕开的点点痕迹里,长出了突破关键技术的雏形。

他深夜的灯光,是拼搏的注脚

茶思屋对面的507室,原是黄大年的办公室,有整个地质宫里亮到最晚的灯光。如今,这里成为了黄大年纪念馆,里面有一张贴在墙上的密密麻麻的日程表,让人不禁想起那个日夜奋战的身影。

回国后的黄大年深知,中国的探测水平远远落后于欧美国家,而他的梦想就是把我国的地球物理研究推向世界的顶峰。

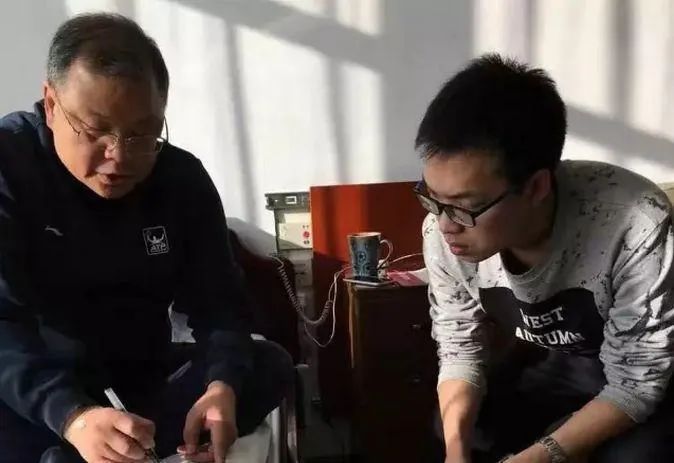

为了这个梦想,他的生活除了加班就是出差,深夜的办公室,常常只剩他一个人;为了这个梦想,他晕倒前还不忘嘱咐身边的人,一定要把电脑交给国家;为了这个梦想,他在重病入院时还在给学生讲解问题、和同事研究工作……

“我活一天赚一天,哪天倒下,就地掩埋!”于是黄大年多了个“拼命黄郎”的绰号。

正是因为这股拼劲,回国半年多,黄大年就统筹各方力量,绘就了一幅宏大的吉林大学交叉学部蓝图。2016年9月,一个辐射地学部、医学部、物理学院、汽车学院、机械学院、计算机学院、国际政治系等的非行政化科研特区初步形成,黄大年担任吉林大学新兴交叉学科学部首任部长。

还是因为这股拼劲,回国7年间,黄大年带领400多名科学家创造了多项“中国第一”,为我国“巡天探地潜海”填补多项技术空白。以他所负责的项目“深部探测关键仪器装备研制与实验”的结题为标志,中国“深部探测技术与实验研究”项目5年的成绩超过了过去50年,深部探测能力达到国际一流水平,局部处于国际领先地位。

他走了,但精神的火种永不会熄灭

2017年1月8日,长期的过度劳累使健康严重透支,年仅58岁的黄大年因病去世。

2025年7月,当我们再次来到茶思屋,左侧靠墙处悬挂的电视,右侧几组皮沙发拼成的小型会议区,还有居中的吧台——一切都没有变,还是当年的模样。

但茶思屋还是变了:华为工程师们把它建在了线上,全球科学家都能在这里接力破解技术难题;吉大鼎新图书馆里的茶思屋即将开放,接下来还会争取在其他校区、更多高校落地,馆长说,想让每一个吉林学子都知道,有位前辈曾在这里为他们搭起攀登科学高峰的梯子……茶思屋正变得越来越多,影响越来越深远!

更动人的还有那些延续至今的奋斗故事。

黄大年生前所在的团队,啃下了移动平台探测技术、地质资源多元勘探理论与技术等领域的硬骨头;“地壳一号”万米钻机,持续刷新亚洲国家实施的大陆科学钻井新纪录;南极冰盖下的测井作业、月壤里发现的天然石墨烯、冲向太空的“吉林大学一号”卫星……每一项突破,都带着茶思屋的印记。

“黄大年茶思屋”的灯,永远为追梦人亮着。

不久前的一个夜晚,一名新入站的博士后结束工作,路过茶思屋,看到几位老师还围聚在一起交流着,桌上的咖啡冒着热气。

那一刻,她好像明白了什么是黄大年精神——是对科学的极致追求,是对祖国的赤子之心,是把个人理想融入民族复兴的洪流!

咖啡续了一杯又一杯,讨论声传到走廊里,恍惚间,好似又听见了黄大年老师生前最常哼的那首《我爱你,中国》。

那旋律里,有他未竟的事业,有代代相传的薪火,更有一个民族向着科学高峰攀登的坚定足音。

星火不灭处,再寻白求恩09-22

星火不灭处,再寻白求恩09-22 吉林大学举办食品学科创建40周年...09-22

吉林大学举办食品学科创建40周年...09-22 吉林大学程妮娜教授等著《渤海国...09-22

吉林大学程妮娜教授等著《渤海国...09-22 吉林大学举行“鼎新学者”迎新暨...09-20

吉林大学举行“鼎新学者”迎新暨...09-20 马克思主义理论学科设立20周年暨...09-20

马克思主义理论学科设立20周年暨...09-20 郭孔辉:我与吉大汽车09-19

郭孔辉:我与吉大汽车09-19 吉林大学材料科学与工程学院蒋青...09-19

吉林大学材料科学与工程学院蒋青...09-19 张希会见中国工商银行党委委员、...09-18

张希会见中国工商银行党委委员、...09-18