“Basic requirements to work in this frontier area between organic chemistry, membrane biology, life science, and materials science will be the delight in scientific adventures as well as the courage to go ahead...too often we cling to painfully acquired knowledge, fearing adventures.”1

– Helmut Ringsdorf (1929 – 2023),

German Polymer and Supramolecular Chemist

科研之路并非坦途。开展独立研究,必须付出极大的努力——经年累月地潜心钻研和持续学习,既要系统掌握相关领域的知识体系,又要精通专业的研究方法,还要学会明晰地阐述学术发现。掌握日益复杂的知识体系已是不易,而且科研工作本质上就是一场循环不停的闯关挑战——刚攻克一个难题,新的一关又接踵而至。这种持续迎接挑战的过程固然令人振奋,它带来了新发现的可能——正是这种可能,吸引着科学家们不断前行。然而长此以往,也可能令人心生倦怠。

对研究生和青年学者而言,学术生涯的开始往往要有一个“启动期”。在此阶段,需要时间去进行知识积累、思维训练、实验尝试与挫折反思,更多的时间和努力则用于关键科学问题的甄别与创新解决方案的摸索。当确定研究方案后,可能需要数年时间专注攻克目标难题。初步的研究成果可能显著推动该领域的进步。而初步成果的取得,往往预示着更多挑战的到来,科研探索的循环永不停歇。

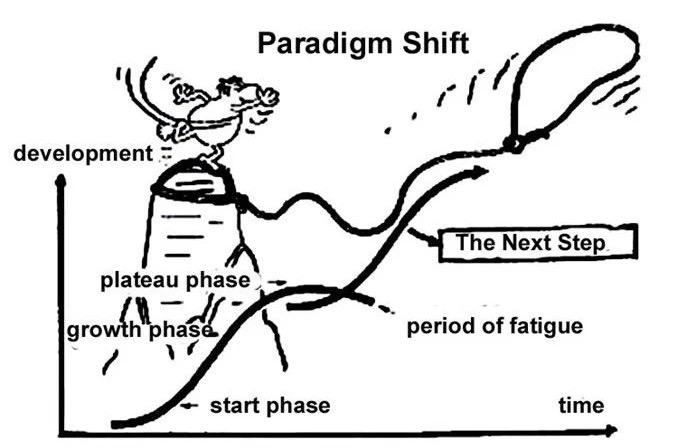

然而,大多数的研究者会在某一阶段遭遇学术“平台期”(图1)。研究课题投入了很多却没有取得显著成效,可能会对后续方向感到迷茫。这种迷茫并非青年学者独有,科研生涯的任何阶段都可能出现。在平台期,自我怀疑逐渐侵蚀曾经坚定的信心,似乎“容易的问题”都已经被别人解决,只剩那些棘手的难题。无论初入领域的青年学者还是试图转换新方向的资深专家,都可能产生这种“生不逢时”的感觉。

图1. 海尔默特·林斯托夫(Helmut Ringsdorf)教授的漫画,描绘了平台期与范式转变。

平台期并不意味着失败,也不必因此陷入消沉。研究工作只是遇到了阶段性瓶颈,是研究过程的一部分。关键在于,当意识到自己困于瓶颈时,该如何突破?答案因人而异,本期社论希望为您提供一些有帮助的建议。

◆善于使用新工具。仅凭肉眼和经验,往往难以揭示现象背后的机理,单靠自己苦思冥想,认知势必受限。正如林斯托夫教授所言:“……我们常常固守已知而畏惧冒险。”[1] 为了突破局限,应主动跨越现有知识与方法,例如尝试新型科研工具。为了证明长链状大分子的存在,赫尔曼·施陶丁格教授(Hermann Staudinger,1953年诺贝尔化学奖得主)借助了 X 射线衍射、超速离心等技术。在过去的结构生物学中,通过 X 射线晶体学和二维核磁共振技术来解析一个蛋白质结构往往要耗费数年。而冷冻电镜技术的出现极大加速了这一过程,仅需数周或数月便可解析一个蛋白质或生物机器的复杂结构。与其试图掌握所有可能用到的测试工具,不如与掌握新兴技术的同事开展合作——保持开放的心态,有助于跳出平台期,开启下一个生长期。

◆充分利用学术访问。许多高校/研究所都有访学制度,鼓励教师在工作五六年之后,选择前往心仪的大学或实验室进行为期半年至一年的交流访问。这种常规工作节奏的中断,往往能带来学习新东西的契机,重燃求知热情。在新环境中与不同背景的学者交流,有助于跳出固有思维的藩篱,为解决现存难题找到新的思路。[2] 有时,这段经历甚至会带来值得长期钻研的新方向。

◆拥抱技术革命。人工智能(artificial intelligence, AI)不仅是工具的革新,甚至能成为科研范式变革的催化剂。通过知识、数据、算法和算力的融合,AI 有望引发更深层次的科学革命,当传统方法遭遇瓶颈时,不妨思考如何借力这场技术变革。[3]

◆重视实验室交流。有些时候,我们受限于工作或个人事务,可能既无暇去研究新工具和技术,也无法赴外访学,那么不妨寻找和利用身边的资源:与其独自在办公室冥思苦想,不如花时间与学生一同在实验室工作、或与同事在走廊上短暂交谈,这些都可能产生意想不到的灵感。学生在做实验时可能因经验不足而忽略异常现象的价值,而你却能识别其中突破点。若缺乏你的经验和引导,某些偶然发现可能就此错过。当学生对异常数据感到困惑时,鼓励他们在组会上进行汇报和讨论。无论实验计划得多么周详,但还是无法预知学生的实验和计算结果。保持对意外发现的敏锐,多在实验室里工作,尤其是在学术生涯的初期,这些看似平常的行动,或许是助你突破瓶颈的关键。

CCS Chemistry 2025年第8期开篇是2篇 Mini-Reviews:1)香港城市大学范战西等关于金属纳米催化剂的综述文章;2)吉林大学袁劲松关于不可逆开环聚合的综述文章。此外,本期包括2篇 Communications 和21篇 Research Articles,涵盖了金属有机框架材料、超分子复合材料、塑料的升级回收、用于化学反应过程的人工智能(AI)、量子信息处理、离子导电弹性体、共轭二嵌段低聚物、锌离子电池、钠离子电容器、锌空气电池、基于核酸适配体的生物传感器、动态抗菌肽等主题。每篇文章的导读请见:CCS Chemistry 2025年第8期上线。

林斯托夫教授认为在科研中应“乐于探险、勇往直前”,这个观点适用于化学研究的各个领域。既要欣然面对势如破竹的科研顺境,也坦然接受停滞不前的困境。及时察觉自己处于平台期,保持耐心与勇气,重整旗鼓、实现成长与飞跃。理解和尊重学术发展的起伏规律,便可领略科学探索的魅力——山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

张希 教授

CCS Chemistry主编

E-mail: xi@tsinghua.edu.cn

Donna J. Minton 博士

中国化学会出版主管

E-mail:donna.minton@chinesechemsoc.org

参考文献:

1) Ringsdorf, H.; Schlarb, B.; Venzmer, J., Molecular Architecture and Function of Polymeric Oriented Systems: Models for the Study of Organization, Surface Recognition, and Dynamics of Biomembranes. Angew. Chem. Int. Ed., 1988, 27, 113.

2) Zhang, X.; Minton, D. J., Editorial in Memory of Prof. Dr. Helmut Ringsdorf. CCS Chem., 2023, 5, 1018-1022.

3) Kuhn, T. S., The Structure of Scientific Revolutions; University of Chicago Press: Chicago, IL, 1962.

注:本文根据 CCS Chemistry 2025年第8期 editorial 翻译整理而成。原文请见:https://doi.org/10.31635/ccschem.025.202500721ed1。

首届“长春论坛”:奏响大学与城...09-30

首届“长春论坛”:奏响大学与城...09-30 吉林大学召开安全稳定工作会议、...09-30

吉林大学召开安全稳定工作会议、...09-30 CCS Chemistry 2025年第10期主编...09-30

CCS Chemistry 2025年第10期主编...09-30 吉林大学援疆干部代表接受习近平...09-30

吉林大学援疆干部代表接受习近平...09-30 吉林大学仪器科学与电气工程学院...09-29

吉林大学仪器科学与电气工程学院...09-29 首届“长春论坛”圆桌会议在吉林...09-28

首届“长春论坛”圆桌会议在吉林...09-28 首届“长春论坛”在吉林大学举办09-27

首届“长春论坛”在吉林大学举办09-27 吉林大学举行工学学科暨原吉林工...09-27

吉林大学举行工学学科暨原吉林工...09-27