开栏语

伟大时代孕育非凡故事,殷切嘱托引领顽强攻坚。

在习近平总书记对黄大年同志先进事迹作出重要指示八周年之际,吉林大学党委宣传部策划并推出栏目“兴北报国故事分享会”,以此深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神,传承黄大年精神,激励全体师生树立爱国情怀,汲取榜样力量,凝智聚能,兴北报国。

攀登者不以山海为远,步履铿锵百折不回;探索者不辞星河日月,赤心筑梦从未停歇。

兴北报国是一颗火种,也是一种情怀,火种生生不息,精神代代相传!

在这里,有一群特别能“打硬仗”的科研人,他们在超精密的舞台上,用创新打破技术壁垒,用极致征服微观世界。从仰望星空到逐梦九天,他们将自己的青春岁月镌刻在太空中,化作星河中最坚韧的光芒。他们就是吉林大学航天精密仪器技术联合实验室—吉林大学一号卫星创新研发团队。

拥有“千里眼”是中华民族的千年传说,更是中华儿女的千年期盼。2016年,在林君院士的引领下,他们萌生了一个大胆构想—研制一颗具备中国航天对地观测第三代技术的遥感卫星,实现对地面目标的一次过境成像,条带长度可达千公里级,填补国内空白。然而,立项之路荆棘密布,2018年,他们满怀希望申报相关流程,却因政策调整、疫情冲击和人事变动屡屡受阻。面对困局,他们叩问初心:高校科研成果,难道只能锁在抽屉里?核心技术等不起,国家需求等不起!

梦想与现实的差距,是永恒的命题。这种差距可能是吞噬生命力的黑洞,也可能是推动社会进步的引擎。团队负责人张刘说:“我们要做的就是让每个现实的碎片都折射出理想的光谱。”2020年,他们踏上“化缘”之路,背着技术方案,辗转全国,寻找突破口。随着中国商业航天政策的放开,2021年,他们成立了吉天星舟空间技术有限公司,开启了商业化研制卫星的新征程。

团队成员瞄准前沿潜心攻关

公司成立后,资金与资源的挑战接踵而至。面对启动资金的缺口,他们选择了“以商养研”的开拓之路——通过自主研发光学载荷产品,将技术转化为市场竞争力,用商业利润反哺卫星研发。从实验室走向应用场,从学者转型为创业者,有人质疑:“科研人员该不该办企业?”张刘的回答始终坚定:“若不能将创新成果转化为现实生产力,才是真正的失职!”

晨曦朝露去,披星戴月归。无数个日夜,在激烈的讨论中迭代优化方案,将客户的每一个需求都视为机遇的敲门声;无数次奔波,始终以“零妥协”的态度逐项论证,用执着叩开合作之门;无数回仰望,对着璀璨的星光笃定未来:技术的光芒终会穿透市场的迷雾,照亮自己的未来。

随着光学载荷产品逐渐打开销路,研发资金得以滚动积累,社会资本为吉大技术投来了一笔笔信任票,卫星的蓝图一寸寸照进现实。卫星研制是一场横跨13个学科、需攻克20余项核心技术的系统工程。如何将“非沿轨一次过境曲线成像”这一颠覆性技术从图纸走向实践,并在地面验证其可靠性?这是他们必须逾越的鸿沟。没有现成平台,他们就自己造一个“数字宇宙”!从遥感卫星成像全链路物理机理入手,历经上百次算法崩溃、数千小时仿真迭代。最终,突破多项关键技术,一套完备的遥感卫星成像仿真平台横空出世。这项技术让卫星的应用效能提升10倍以上,推动我国遥感技术迈入国际前沿。

星敏感器是卫星的姿态“指南针”,团队成员像“候鸟”一样,辗转上千公里的多个试验场。零下30℃的旷野,他们连续8小时精准记录星图数据;蚊虫密集的盛夏草原,他们要屏息调试参数,只为将定位误差优化1角秒。

吉林大学一号卫星在轨运行时,飞行速度每秒7.6公里,约90分钟绕地球一圈。在这样的高速、高载荷情况下,任何的微振动都会影响卫星成像质量。一次地面测试中,相机的传递函数数值始终波动,团队成员排查了所有硬件问题后,发现厂房地面的细微震动竟是“隐形杀手”。

为此,他们每次做试验都选择在半夜,清场、关闭空调、关掉手机。在静得让人发慌发困的绝对安静环境中几个小时的不停试验,大家不敢随意走动,甚至不敢说话,生怕自己一不小心成为意外的微振动源头而影响测试数据。终于屏幕上的参数稳定了——相机传函达标了!那一刻他们深刻体会到:科研攻关拼的不仅是知识和智慧,更是一场思想境界和精神意志的较量,往往藏在最细微的坚持里。

万事俱备,只欠东风,这个东风就是发射卫星需要的无线电频率使用许可和空间电台执照。然而,协调国内50余家企事业单位的频率使用需求,如同一场没有硝烟的“资源争夺战”。开弓没有回头箭,笋未出土先有节。历时15个月,他们终于拿到了卫星的“准生证”。

“吉林大学一号”卫星发射成功

2024年9月24日,山东海阳发射场晴空万里。“3、2、1,点火!”伴随着倒计时口令,吉林大学一号卫星迎来了“破晓瞬间”。

烈焰喷薄而出,撼天动地的轰鸣声响彻海边。10时43分,星箭分离成功的瞬间,测控中心爆发出震天的欢呼——我们成功了!

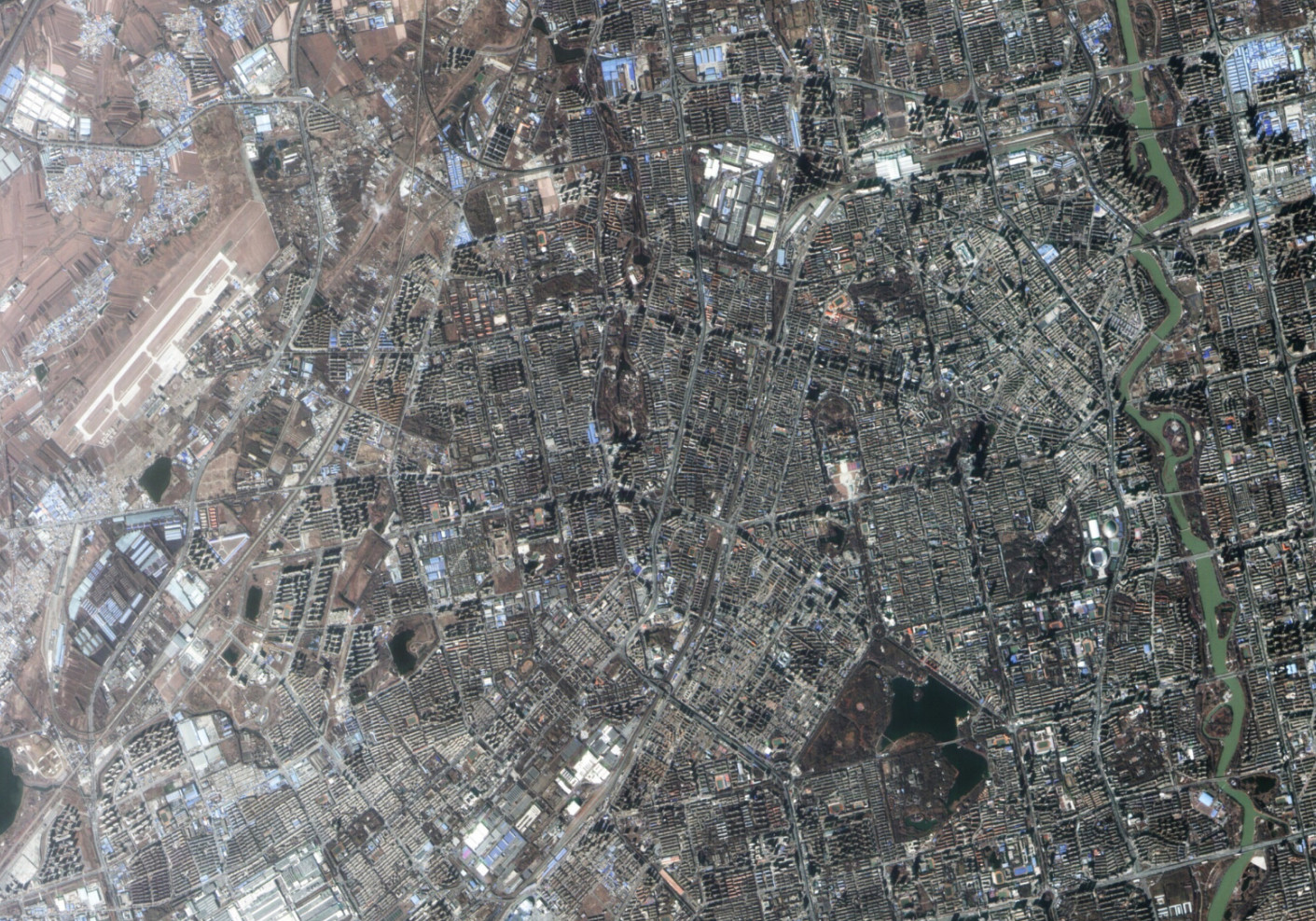

“吉林大学一号”卫星在太空中俯瞰长春

38小时,卫星传回首幅高清影像;而后,非沿轨一次过境曲线成像技术得到在轨试验验证,实现超千公里的曲线目标一次成像。吉林大学一号卫星是具备非沿轨一次过境曲线成像技术的唯一可产业化、业务化卫星,达到国际先进水平!

截至今天,“吉林大学一号卫星”已在轨稳定运行200余天,累计获取数据超11万景。看得清、覆盖广、效率高,是他们的亮点与优势,卫星数据现已应用于国土资源普查、环保监测等领域,为灾害救援提供了实时影像支持。当前,科研团队正在推进“一水三线”新型高效智能遥感星座的构建,力争为学校和国家做更大的贡献。

从实验室的微光到太空的星河,这条路他们走了八年。回首八年,支撑他们的是黄大年老师“振兴中华,乃我辈之责”的信念,是林君院士“国家的需求就是我们的第一选择。”

这一刻当我们仰望星空,有一颗星正以0.001°每秒的姿态精度凝视地球,那颗星指引我靠近你,那颗星带给我们的不仅是荣耀,而是笑对风云的坚持与定力,更是追求卓越的胸怀与智慧,那颗星开启了吉大人的太空时代,还将成就我们更多更美好的梦想。

【文字/张宏伟 范国伟 图片/受访者提供】

首届“长春论坛”:奏响大学与城...09-30

首届“长春论坛”:奏响大学与城...09-30 吉林大学召开安全稳定工作会议、...09-30

吉林大学召开安全稳定工作会议、...09-30 CCS Chemistry 2025年第10期主编...09-30

CCS Chemistry 2025年第10期主编...09-30 吉林大学援疆干部代表接受习近平...09-30

吉林大学援疆干部代表接受习近平...09-30 吉林大学仪器科学与电气工程学院...09-29

吉林大学仪器科学与电气工程学院...09-29 首届“长春论坛”圆桌会议在吉林...09-28

首届“长春论坛”圆桌会议在吉林...09-28 首届“长春论坛”在吉林大学举办09-27

首届“长春论坛”在吉林大学举办09-27 吉林大学举行工学学科暨原吉林工...09-27

吉林大学举行工学学科暨原吉林工...09-27