【中国教工微信公众号】孙正聿,吉林大学哲学社会科学资深教授。3次获国家级教学成果奖,3次承担国家社科基金重大项目,2部著作入选“国家文库”,6部著作获国家图书奖、中华优秀出版物奖、“五个一”工程奖。发表论文近300篇,其中67篇发表在《中国社会科学》、《哲学研究》、《求是》、《新华文摘》等国家级刊物上。获首届国家级教学名师奖、首届“全国教材建设先进个人”称号。全国高校黄大年式教师团队“吉林大学马克思主义哲学教师团队”负责人。

他的文章、学识,他的涵养、气度,他自然真实的人生态度、自在通透的人生哲学、自律坚毅的治学精神,已成为为学高峰和为师圭臬。他就是吉林大学教授孙正聿。

追寻崇高:为学日益

马克思是孙正聿最崇拜的人。从中学时代他就开始阅读《回忆马克思恩格斯》、《马克思传》、《马克思恩格斯传》、《马克思恩格斯全集》,他希望自己能像马克思那样“为全人类而工作”。

孙正聿说,做学问,就要“没日没夜”。他拿起一本好书,想到一个问题,撰写一篇文章,从来不会因为是节日或假日而搁浅。他把哲学的目光聚焦于对真善美的求索,进而实现对崇高的寻求。青灯黄卷、埋首苦读,笔耕不辍。由于理论成就斐然,2015年1月23日,中共中央政治局举行第20次集体学习,孙正聿走进中南海,就辩证唯物主义基本原理和方法论进行讲解。

孙正聿承认,是某种“天分”和持久的勤奋成就了自己。哲学,它所要给予人的,正是引导人们“尊敬自己”,“能配得上最高尚的东西”。孙正聿在《崇高的位置》一书中说,崇高和渺小就是人类精神坐标上的两极。在求索的路上,他何尝不是以人类精神坐标上最渺小的一点,执着地追寻着那份“尊敬自己”的崇高呢?

孙正聿在中央政治局集体学习时作讲解。

得其所哉:终生探索

“跟自己过不去”、“上下求索”,亦是孙正聿一生的写照。

2018年7月14日,60余位中国哲学界著名专家学者齐聚吉林大学,纪念孙正聿的《哲学通论》出版20周年。这本书经过十余次再版,已成为全国高校通识课教育的经典教材。时任吉林大学常务副校长邴正在致辞中说,“《哲学通论》影响了老中青三代中国哲学学者,或是成为他们学术之路的启迪,或是成为他们再三研读的佳作。”

有人说“有了这一本书一生足矣”,孙正聿却一刻也没有停止自己的思考,他向着哲学研究的高峰持续攀登,以《哲学观研究》、《辩证法研究》、《生命意义研究》等一系列著作,示范了学者终生探索的人生追求。

孙正聿总是觉得有读不完的书、想不完的道理、写不完的思想,并且乐此不疲。他说:“乐于每日读书,志在终生探索,得其所哉也。”2000年,孙正聿被授予全国先进工作者。他发出这样的感慨,“做自己喜欢做的事情,并在其中获得乐趣,这种劳动者大概不必称为‘劳模’,应当称之为幸福的或幸运的劳动者吧。”

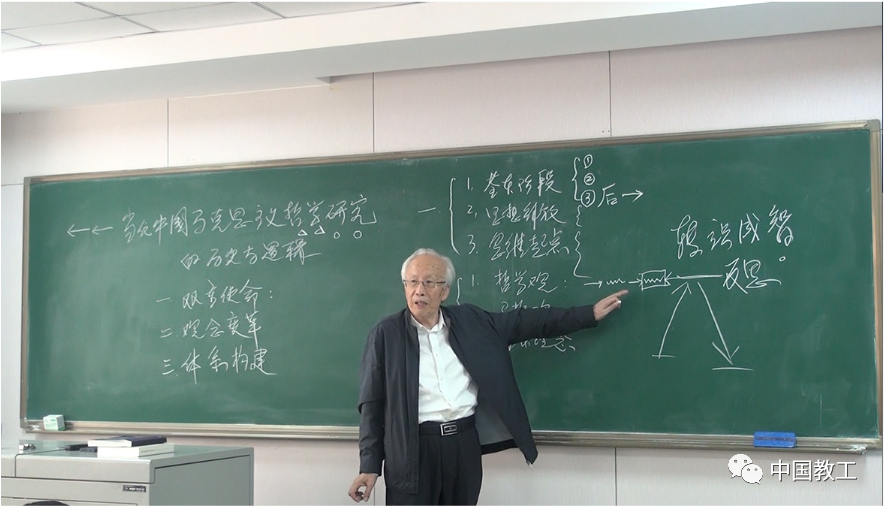

孙正聿为本科生上课。

其道一也:立德树人

孙正聿认为,高等教育的使命是双重的,其一是“使人作为人而成为人”;其二是“使人作为人而成为某种人”。他对教学改革也提出深刻思考:专业课要“专”,实践课要“实”,通识课要“通”。

无论给本科生、研究生上课,还是进行各种讲座、报告、发言,孙正聿都会针对不同层次的受众进行认真准备。40载教书育人,孙正聿“有理”、“讲理”的教学理念贯穿始终,为党和国家培养了一大批哲学教育和科研人才,他的教育理念和教学成果广泛而持久地影响着当代中国哲学教育和高等教育事业。2021年,孙正聿将所获奖金100万元人民币全部捐献出来,设立吉林大学教育教学改革奖励基金,专项用于奖励在教育教学改革研究和通识教育方面作出突出贡献的青年教师。

治学为人,其道一也。著作等身,荣誉无数。年至耄耋,孙正聿觉得自己很幸运,也很欣慰。幸运,是因为得其所哉;欣慰,是因为问心无愧。得其所哉和问心无愧,让他感到生活很有意思,人生也挺有意义。孙正聿始终以科研支撑教学,用理论铸魂育人,做真善美的追求者和传播者,做立德树人的“大先生”。2022年教师节来临之际,孙正聿被评为全国教书育人楷模。

星火不灭处,再寻白求恩09-22

星火不灭处,再寻白求恩09-22 吉林大学举办食品学科创建40周年...09-22

吉林大学举办食品学科创建40周年...09-22 吉林大学程妮娜教授等著《渤海国...09-22

吉林大学程妮娜教授等著《渤海国...09-22 吉林大学举行“鼎新学者”迎新暨...09-20

吉林大学举行“鼎新学者”迎新暨...09-20 马克思主义理论学科设立20周年暨...09-20

马克思主义理论学科设立20周年暨...09-20 郭孔辉:我与吉大汽车09-19

郭孔辉:我与吉大汽车09-19 吉林大学材料科学与工程学院蒋青...09-19

吉林大学材料科学与工程学院蒋青...09-19 张希会见中国工商银行党委委员、...09-18

张希会见中国工商银行党委委员、...09-18