【光明思想吉林】文/鲍盛华

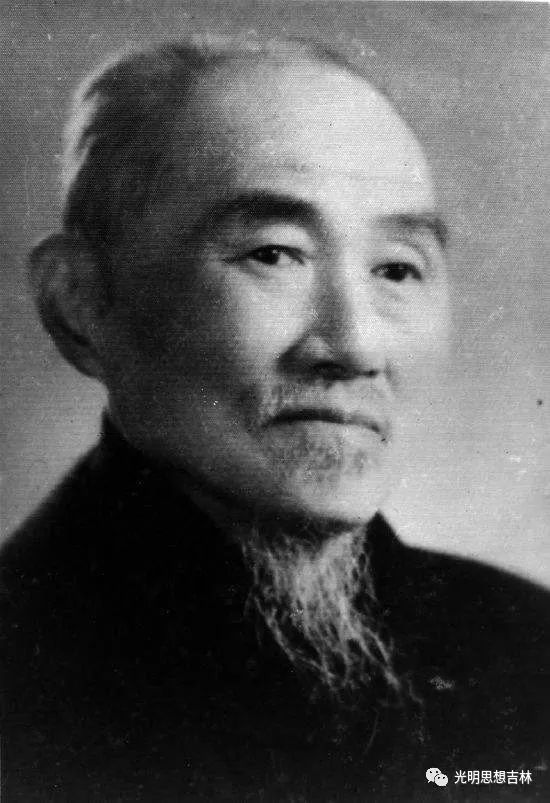

1962年,74岁高龄的国学大师钟泰出现在长春建设街的街头。

老先生迎着夏日的阳光走来,步履稳健,仍是往昔的风貌:满头银发,根根生辉,容颜清癯,神灌双睛,一绺山羊胡,微摆颌下,身上淡黄色西服,配红领带、白手套,仪表庄严,无一分懈怠,无一处疏忽……真是一个处处仙风,浑身道骨,又颇讲究现代气息的时尚老头儿!

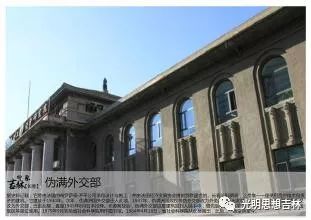

来到建设街与普庆胡同交叉路口的地方,老先生一闪身走进了一座砖木结构、两层高的宫堡式建筑。从外部看起来,那栋建筑颇有几分神秘的气息。

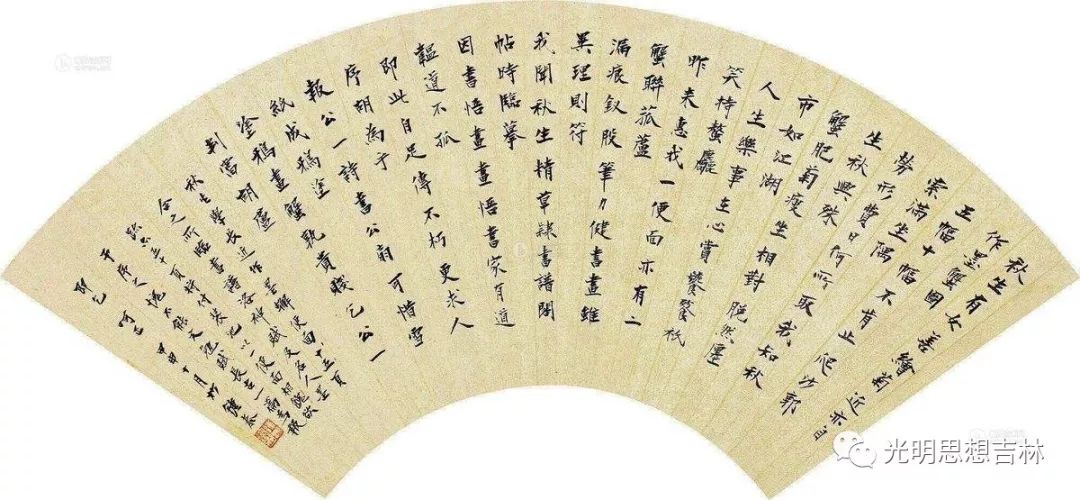

老先生径直来到二楼的一间房屋,原来是一间讲堂。屋里已经坐了不少人。讲台上已经有人给他备好了盛满水的茶杯和一盒粉笔。他把用来教授《孟子》的教材——南宋赵顺孙著的《孟子集注纂疏》放在茶杯的边上,便绝无犹豫地开始他这个上午至少3个小时的讲学。那3个小时期间,他再也不会碰教材一下,甚至不会碰茶杯一下。无论是《孟子》原文,还是朱熹的注释以及赵顺孙的疏证,他都随口背诵,然后一字一句地给大家解说。他会边讲边不停地拿出粉笔,在黑板上刚劲书写。而且,虽是古稀之年,但先生笔挺站立,精神抖擞,气宇轩昂,全身上下,正如他所讲授的孟子一样,激荡着令人为之一振的浩然之气。

有人曾经偷偷将钟泰所讲与原文比对,他随口背诵出的古文原文,以及背写的规范板书,竟无一错误。大家由衷敬佩:老先生了不起,这一定是在前清准备科举考试时打下的底子。一位师长告诉他们,你们幸运吧,这是千百年来中国传统书院的讲书方法,你们可是回到了古代!

听说钟泰来到了长春,吉林大学校长匡亚明特意选择在老先生讲授《论语》时,安静地坐在讲堂的一个角落里,拿出笔和本子,认真听课。有一次,为了赶上听课的时间,他匆忙间没有来得及换衣服,上身穿了一件已经陈旧的灰色中山装,下身则是一条补着两个大补丁的裤子。课间休息时,他不安地问别人:我这一身,是不是对老先生有些不敬啊?

没过几天,省委宣传部长宋振庭也来听课了,也是一样的态度,安安静静地坐在讲堂后面,认真记录。

不久,于省吾、金景芳也来了,坐到了讲堂的课桌后面。

令大学校长、省里高官、著名学者趋之若鹜、甘为学生的钟泰,有什么特殊之处?又怎会以如此高龄,千里迢迢地奔来塞北?

二

1888年,钟泰出生在繁华的南京,早年就读于上海的格致书院。

格致书院是英国传教士傅兰雅与中国人徐寿共同创建的,也是中国教育史上第一座专门研习“格致”之学的教育机构,目的在于考究西方各国格致之学、工艺之法、制造之理。书院于1876年6月22日正式落成。所谓“格致”,最早见于《礼记·大学》,穷究事物的道理而求得知识之意,近代将西方的物理学即翻译成格致学。钟泰在这里接受了西方科学研究与发展的观念,但他在格致书院读书的时间并不长,不久留学日本,入读日本东京大学。1905年学成回国后,出任两江师范学堂的日文译教,直至1911年辛亥革命爆发。1911年以后,他历任安徽高等学堂教师、南京法政专门学校日文教席、《共和杂志》社社长,在此期间,他开始在学校开设老庄讲座,名气日隆。1924年,36岁的钟泰被杭州之江大学聘任为国学系教授兼系主任,直至日本军队1937年冬攻战杭州,历13年。在此期间,吴晗曾在之江大学读预科,做过钟泰的学生。

从1937年开始,颠沛流离之间,钟泰先后任湖南蓝田国立师范学院教授,贵阳大夏大学文学院院长兼中文系主任。1944年应邀来到四川,与新儒家开山祖师、国学大师熊十力并任北培勉仁书院主讲兼协纂。抗日战争胜利后,钟泰回到上海,并于1948年任光华大学教授。新中国建立后,他入华东师范大学任教,后兼任上海文史馆馆员。

钟泰的闻名在于其精于对古代诸子的研究和掌握,同时,主攻宋学的治学根基极深,见地极高。《中国哲学史》《庄子发微》《春秋正言断词三传参》《顾诗笺校订》《□斋论语诗》等著作皆为经典。《中国哲学史》是其在之江大学任教时,历时三年完成的。书中尽显先哲思想的精微,并讲明了各家学说的内在逻辑,成为做学问者的重要参考。《庄子发微》则条分缕析找出其思想的内在理论脉络,并揭示出庄子哲学中的自然主义倾向。学界对此评价甚高。

1961年底,钟泰在上海的寓所接待了一位来自长春的客人。客人从进门到出门,展现了极尽周到的礼数。他告诉钟泰,在东北,他们将有一个大动作,而且占用了长春一处条件相当好的洋楼,只待先生出山!

条件好并不是钟泰在意的,他在意的是这位客人的谦恭与远大抱负,更在意的是,这里将形成的体制和机制,那可是他熟悉的,形同古代书院的风格啊!尽管家人有些忧虑,那毕竟是从大上海到大东北,是祖国的边塞,但是钟泰动心了。正因如此,他在1962年夏天准时出现在长春的街头。

三

那位邀请钟泰出山的长春客人并没有骗他,他讲台所在的这栋楼,确实非同寻常。从1962年所处的刚刚经历的大饥荒的时代背景来看,在这栋楼里工作和学习,真是有几分奢侈。

整栋小楼地上二层,地下还有一层。而且,南侧向阳的地下室向外延伸,屋顶由三大块玻璃采光窗构成。由于地下室的屋顶就是外面的地面,要承受人们在上面的踩踏,所以里面的网格骨架均为铸铁制成。在网格骨架上,则镶有倒立的呈锥形的厚重彩色玻璃。白天,这些玻璃为地下室采光,让地下室感觉到十分明亮;夜晚,当地下室的灯光亮起,又照亮玻璃的地面,同时令彩色玻璃色彩斑斓,十分夺人眼目。

同时,整栋建筑中间,还有空透的栏杆以及六边形的窗子、圆圆的月亮门,让人感觉到了中西文化在一栋建筑中的完美融合。这栋楼的位置也非常独特,东南端紧靠伪满洲国规划的“帝宫”后院——御花园。

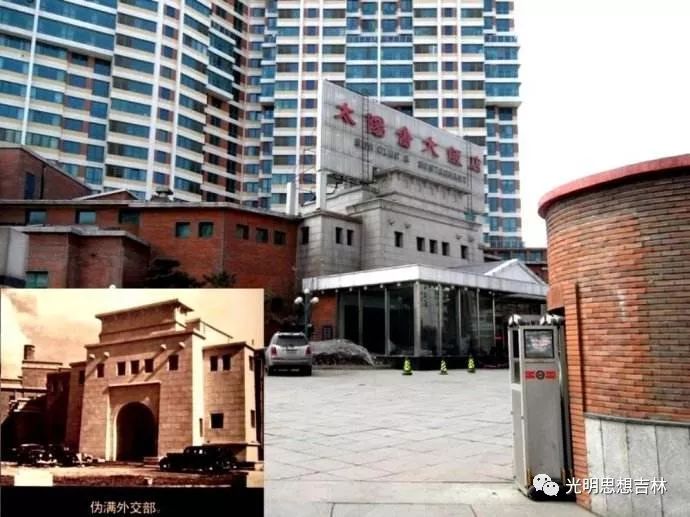

它就是当年位于伪满洲国兴亚街与大庆路交汇处东南角、如今名为建设街与普庆胡同交叉路口的伪满洲国外交部旧址。

1932年,伪满洲国刚刚成立即谋划建立此楼。与其他伪满时期建筑不同的是,该楼聘请的设计与施工管理者并不来自日本,而是法国BROSSARD MOPIN公司,建设资金也不是伪满洲国财政部门立即拿出的,而是由法国经济发展协会提供的有偿贷款,这使该楼成为当时引入西方投资的唯一一栋建筑。1933年至1934年,用了一年左右时间,这栋漂亮的小洋楼便竣工了。

这可不是一栋孤零零的建筑,楼南面是与楼体相连的一米多高平台,百余人在上面做户外活动没有一点问题。平台的下面则是大片的草地,周围都是高大的树木。夏天,院中蚱蜢轻跳,蝴蝶翻飞,好不热闹。

随着伪满洲国的烟消云散,新中国建立后,这座庭院和小楼归吉林省委党校使用。1961年12月20日,时任东北局候补书记的强晓初、吉林省委第一书记的吴德将小楼划拨给了这个颇有面子的新机构。

心情舒畅的钟泰很快就在这里工作了一年,他为自己感到庆幸,在古稀之年还能有如此精神舒服之所,让他能把一肚子的国学倾倒出来。兴之所至,在新年到来之际,他同意了大家请他在一个晚会上出演圣诞老人的请求,接受扮演成儿童的青年人在他周围舞蹈的天真烂漫。

而登上舞台表演的可不止他一位德高望重的先生,在1963年夏天的一次晚会上,已经是吉林省博物馆副馆长的张伯驹带着夫人潘素也来了,优雅走上舞台的张伯驹演唱了一首古曲《阳关三叠》,令在场所有人享受到了从历史中走来的浸着苍凉、更俱婉转的绕梁余音。

到底是什么机构能在东北的大地上这样出风头?

那就是被称为共和国教育史上仅见的国学书院式学府——东北文史研究所,一个把“一群20多岁的大学毕业生圈在小洋楼内听老先生们讲古书”的地方。(黄中业、孙玉良:《共和国教育史上的国学书院式学府——东北文史研究所述要》,《社会科学战线》2015年第1期)虽然,它只存在了短短的五年左右时间,但却成为东北社会科学学术发展史上的重要事件。

四

欣欣向荣、蒸蒸日上的吉林大学迎来了1961年元旦的钟声,新的一年开始了,全校教职员工在匡亚明的带领下,干劲儿十足,无不憧憬着学校更加辉煌的未来。可元旦还没过几天,匡亚明就接到了来自中宣部的通知,中国历史博物馆的馆长岗位没有合适人选,他们想调吉林大学副校长佟冬赴北京出任此职。佟冬也同时接到了来自中宣部的信息,他找到匡亚明,两人觉得那是个很好的任命,能够充分发挥佟冬的专业,为国家的博物馆事业作出贡献。匡亚明为表祝贺,还专门让吉林大学总务处安排木匠做了20个书箱,以备佟冬从长春向北京搬书之用。

然而,让匡亚明和佟冬感到奇怪的是,4个月过去了,眼看着冬天的积雪已经消融,春风更是日日拂面,却仍没有见到中宣部的正式调令。经过到中共吉林省委询问才知道,原来几个月前恢复成立的中共中央东北局对佟冬的下一步安排有了新的想法,他们不太想把这个身上带着能够开拓出一片新天地本领的先生放走。面对东北局对他入京就职的“拦截”,佟冬并没有感到为难,也丝毫没有表现出什么情绪,他只是静静地等着。

早在1945年9月,中共中央确定了争取控制东北的战略方针,9月15日,以彭真为书记,彭真、陈云、程子华、伍修权、林枫为委员的中共中央东北局宣告成立。东北局全权代表中共中央指挥中国共产党在东北的活动。1954年4月,中共中央政治局扩大会议决定大区一级党政机关全部撤销,存在了九年的东北局正式解散。1960年9月,由于中国大地经历了严重的自然灾害,中共中央决定恢复各区域大局,加强对一省或几省的协调领导。东北局在这样的背景下,由宋任穷任书记,正式恢复建制,机关驻地设在沈阳。

时隔近5个月之后的1961年5月3日,佟冬被改变任职的谜底终于被揭晓了。这一天,中共中央东北局宣传部部长关山复专程从沈阳赶来长春。他是佟冬“一二·九”学生运动和八路军第一游击纵队时的老同学、老战友。许久不见,两人热烈握手,对面而坐。关山复开宗明义,说出一番话来。

五

1959年冬天,周恩来总理亲往黑龙江省哈尔滨市考察工作。在此期间,召开了一个干部大会,周总理发表了讲话。他认为,从全国的范围看,东北的文化相对比较落后,文风不盛,文化方面的人才比较少。文化落后突出表现在文史学科方面的落后,这是由东北的历史情况造成的。但是,“行有余力,则以学文”,尽管目前有很多事要做,还顾不上,但他希望将来有机会的时候补救这一缺陷。

随后,周恩来的讲话记录发到东北各省传阅。此时正任吉林省委书记处书记的关山复见到了这个记录,并且留下了深刻的印象。就在第二年,东北局恢复成立,关山复被调任东北局宣传部部长。此时,一个念头在关山复的脑海里打转,能不能在东北办一所大学,专门加强文史学科的建设。他反复琢磨,建在哪个城市,建成什么规模,师资怎么解决。这时候,一个自己的老战友浮现在他的眼前,对,如果办一所大学,校长就由佟冬来当,他是最合适的人选。也恰恰在关山复酝酿此事的过程中,中宣部要调佟冬赴京任职的消息传到了东北局。关山复通过与主要领导沟通,认为以文史立校的大学,除佟冬莫属,所以与中宣部协商,暂时不想放佟冬走。

1961年3月,东北局选择在哈尔滨召开东北地区教育工作会议。会议期间,关山复提议创办东北文史学院,以此振兴东北地区的社会科学事业。他的提议得到了东北三省有关负责人的一致赞同。然而,不久后上报国家高等教育部的请示却被驳了回来。高教部认为,文史学科属于过剩的专业,应在裁撤之列,完全没有必要成立一个这样的专门大学。

这边不让办文史学院,那边还扣着佟冬没让走,这才有了关山复向佟冬告之真相并商量对策的长春之行。

佟冬看着面前这位为了东北文史事业殚精竭虑的部长,想了想说,不办文史学院,也没什么不行,其实,“搞文史学科一是‘先天不足’,不像自然科学上天入地成果显著;二是‘后天失调’,来个运动就先吹到它,费力不讨好。关部长则表示,将来出事我检讨。”(佟多人《记忆中的父亲》,《佟冬同志百年诞辰纪念文集》,长春,吉林文史出版社,2005年,第221页)佟冬接着说,但东北可以办一个文史研究所,这样就不必经过教育部的首肯。而且,文史研究所可以用最讲实效的方式教学,授业方式可以灵活多变。考虑到它的文史及培养学术精英等方面的特点,适宜直接从大学毕业生中招收学员,并且可以完全参考过去书院式的办法,给学员提供最优良的条件,让他们专心读书,几年就可以培养出一批学术大家来。“他们谈了好久,直到月上中天,才在树影婆娑的院门口握别。”(佟多人《记忆中的父亲》,《佟冬同志百年诞辰纪念文集》,长春,吉林文史出版社,2005年,第221页)

关山复紧锁的眉头终于舒展开了。他问佟冬,如果成立东北文史研究所,为了东北文风更胜,培养更多的专业人才,可否出任所长。“行啊!”佟冬二话没说,正式放弃了进京的机会。

对于这段历史,2005年6月,已经90岁高龄的关山复在《佟冬同志百年诞辰纪念文集》编写组邀请他写的《序》中,深情地回忆道:“上个世纪60年代初,本来中宣部已任命佟冬同志到北京中国历史博物馆担任领导职务。当时的东北局宣传部为贯彻周总理指示,发展东北地区的文史研究工作,决定创办东北文史研究机构,我们认为筹办此事的最佳人选就是佟冬同志。为此,我们征求他的意见,他欣然允诺。后经请示中宣部,佟冬同志留在东北,创办了东北文史研究所。在这样决定个人前途命运的问题上,佟冬同志的抉择,充分显示了他不计个人名利,为革命事业无私奉献的崇高精神境界,也反映出他为发展东北社会科学事业的满腔热忱。”

成立东北文史研究所的想法,也得到了匡亚明的大力支持。他认为,研究所一要规模小,二要环境好,易于管理,鞭长可及,这样有利于学习和研究,既出成果,又出人才。

兴高采烈的关山复从佟冬家里出来后,立即投入到拟于1961年5月17日在吉林市召开的东北地区高等学校调整工作会议筹备当中。正是在这个会上,参会者讨论后产生了《关于建立东北文史学院讨论纪要(草稿)》,整体的基调是:应在不削弱现有大学文科的条件下,建立比一般大学文科水平较高的文史研究机构,这是改变东北文科落后面貌的积极办法。

1961年6月28日,关于成立东北文研究所的建议正式提交东北局书记处开会讨论。会议决定成立东北文史研究所,为东北局宣传部直属的事业单位,所址就设在长春,由佟冬出任所长。其任务是:培养中国文史方面的教学和科学研究人才,以期改变东北地区在文史研究和人才培养上的薄弱状况,招收大学应届毕业生进行集体培养,类似研究院性质。

1962年7月,东北文史研究所举行了隆重的开学典礼,由陈毅元帅手书的“东北文史研究所”牌匾,被恭恭敬敬地挂到了研究所的门楣上。满头银发的佟冬在成立大会上作了研究所筹备情况及培养任务的报告。东北局宣传部长关山复和吉林省委主管文教的副书记富振声讲话,对研究所的未来致以最美好的期许。(选自《先生向北》第五章:文史所传奇。未完待续)

星火不灭处,再寻白求恩09-22

星火不灭处,再寻白求恩09-22 吉林大学举办食品学科创建40周年...09-22

吉林大学举办食品学科创建40周年...09-22 吉林大学程妮娜教授等著《渤海国...09-22

吉林大学程妮娜教授等著《渤海国...09-22 吉林大学举行“鼎新学者”迎新暨...09-20

吉林大学举行“鼎新学者”迎新暨...09-20 马克思主义理论学科设立20周年暨...09-20

马克思主义理论学科设立20周年暨...09-20 郭孔辉:我与吉大汽车09-19

郭孔辉:我与吉大汽车09-19 吉林大学材料科学与工程学院蒋青...09-19

吉林大学材料科学与工程学院蒋青...09-19 张希会见中国工商银行党委委员、...09-18

张希会见中国工商银行党委委员、...09-18