“人皆知有用之用,而莫知无用之用也。”

−《庄子·内篇·人间世》

十月气候渐凉,秋意正浓,国庆与中秋双节欢庆,我们度过了一个愉快的小长假。在2025年最后一个季度开启之时,我们重新聚焦目标,冲刺尚未完成的计划,为新一年的到来积蓄力量。全球瞩目的科学盛事——2025年度诺贝尔奖也在本月如期揭晓,为十月金秋更添一道科学与智慧的亮彩。

阿尔弗雷德·诺贝尔(Alfred Nobel)是瑞典著名的化学家、工程师和企业家,一生拥有300余项专利。1896年,他在离世前立下遗嘱,将全部遗产用以设立诺贝尔奖,表彰“为人类作出最重大贡献的人”。首届诺贝尔奖于1901年(诺贝尔逝世五年后)正式颁发。每年评出六大奖项——和平奖、文学奖、物理学奖、经济学奖、生理学或医学奖以及化学奖,并安排在每年诺贝尔先生诞辰(10月21日)前后陆续公布,延续至今。

北京时间10月8日,瑞典皇家科学院宣布,2025年诺贝尔化学奖授予北川进(Susumu Kitagawa)、理查德·罗布森(Richard Robson)和奥马尔·亚吉(Omar M. Yaghi),以表彰他们在金属有机框架(MOFs)开发方面的开创性贡献1。关于MOFs的研究可追溯至1989年,理查德·罗布森在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)发表的开创性论文中提出,“以棒状结构单元作为连接臂,构建具有四面体或八面体连接取向的中心基元,通过连接这些中心基元,有望构建一大类新型固态高分子材料”,并预言这类材料可能具备“全新特性与应用潜力”2。然而,由于这类新型晶体结构易脆且不稳定,被众多同行视为“无用”之物。幸运的是,仍有一些人敏锐地洞察到这一创新思路的巨大潜力,持续推动了这一新兴领域的蓬勃发展。

在东方哲思的启发下,北川进走出了一条独特的MOFs研究之路。早年间,他深受日本理论物理学家、1949年诺贝尔物理学奖得主汤川秀树(Hideki Yukawa)思想的影响。汤川秀树是首位获得诺贝尔奖的日本科学家,他成长于一个崇尚中国文化的家庭。他的父亲“对中国古代历史与地理怀有浓厚兴趣”,而汤川本人则“酷爱庄子”,认为庄子是“一位真正伟大的思想家”3。承袭汤川对中国哲学的热爱,北川也潜心研读庄子思想,尤为认同其中“无用之用”的观念,并将其融入科研思考中。他认为,在自己所研究的多孔材料中,那些看似“空无一物”的孔隙,恰是这些材料发挥作用的关键所在。也如《道德经》所言:“埏埴以为器,当其无,有器之用。”(把陶土捏成器皿,正是它的空间使它成为有用之物。)1997年,北川和他的团队成功构建了具有开放孔道的三维金属有机框架结构4。他们发现将该结构中的水分子移除后,这些孔道可以被气体分子填充,且孔道形状在吸放气的过程中保持不变。与罗布森一样,北川的发现起初也未得到重视,但他仍持续深入研究,最终创制出能灵活吸附多种气体且结构稳定的金属有机框架材料。

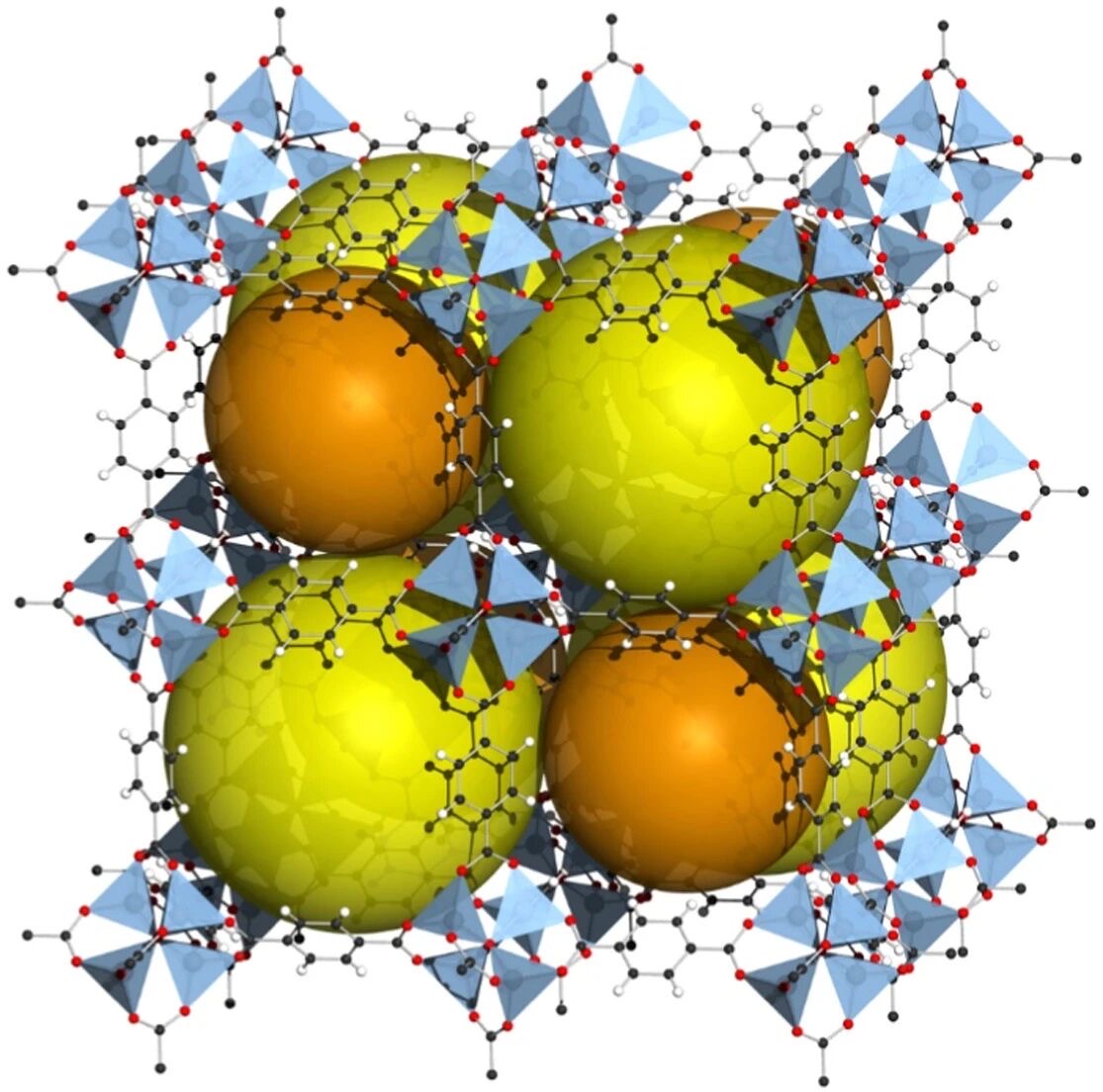

“金属有机框架”(metal-organic frameworks, 简称 MOFs)这一名称最早是由约旦裔美国化学家奥马尔·亚吉正式提出。亚吉致力于通过理性设计分子基元构筑具有更大孔道的晶态结构。1995年,其团队在Nature上发表了开创性研究,成功利用对称有机分子与金属离子配位构筑出二维层状材料,并首次提出“金属有机框架(metal-organic framework)”这一术语以命名此类结构5。随后,他进一步开发出结构高度稳定的MOF-5(图1),并在此基础上发展出一系列能够高效储存气体的衍生体系。

图1.MOF-5 的八个晶胞结构,也被称为同构金属有机框架-1(Isoreticular Metal–Organic Framework-1,IRMOF-1)。图中黄色和橙色球体表示结构中的孔隙。 [图片来源:Wikimedia Commons,未经修改。]6

在这些突破性成果问世之后,关于MOFs实用性的质疑迅速消散,全球科研人员纷纷投入这一领域,探索这类曾被视为“无用”结构的构筑新方法。如今,已有超过10万种MOFs结构被成功合成,但随之也带来了新的挑战7。尽管MOFs在CO2捕获、净水蓄集、催化、有害气体吸附等领域展现出巨大潜力,但其商业化进程仍然迟缓,成熟商品依然寥寥7。全球科研机构与企业都在努力,其中一些团队还尝试借助人工智能技术,积极推动MOFs从实验室走向产业化。而这一切的起点,正源于当初少数先行者对“无用之用”的洞见与远识。

浏览CCS Chemistry本期论文,不难体会到化学在研究主题、研究方法以及应用领域上的广阔与多样——化学的无穷创造力始终令人赞叹。CCS Chemistry2025年第11期开篇是3篇Mini-Reviews,分别是:1)中国石化石油化工科学研究院林伟、清华大学段昊泓和张春雨关于活性物种介导的间接电催化的综述文章;2)北京大学庞全全等关于锂硫电池的综述文章;3)吉林大学邹晓新等关于电催化水分解的综述文章。此外,本期还包括4篇Communications和18篇Research Articles,涵盖了分子骨架编辑、全合成、过氧化氢的光合成、尿素电合成、海水电解、分子笼、石墨炔、π共轭带、DNA羟甲基化、超分辨成像、催化机理的机器学习、塑料回收等多个研究方向的主题。每篇文章的导读请见:CCS Chemistry2025年第11期上线。

2025年的诺贝尔化学奖让大家重新回顾了金属有机框架(MOFs)的发展历程,也揭示了当下科研体系中一个愈发被忽视的重要方面——那些看似“无用”的探索性基础研究的必要性。MOFs的发展恰是“无用之用”在科研领域的生动写照。当一项研究在短期内未能呈现明确的应用前景,即便它蕴藏着巨大潜力,也往往会被搁置,而优先支持那些在既有成果上作渐进式改进的项目。然而,真正推动科学变革的,常常是那些计划外的偶然发现。渐进式研究固然有助于学科的积累与完善,但引发范式变革、深刻影响人类进步的,往往是那灵光一现的原创发现。作为科学工作者,我们还须坚持深入而有创见的探索,时刻抵御“速成”的诱惑。在这个普遍追求即时回报的时代,我们科学工作者更应坚守学术本真,勇于独辟蹊径,保持热忱与诚实——唯有如此,才能收获最丰厚的回报。这样的回报或许不会立刻兑现,但孕育的往往是更深层的满足感。

随着MOFs的研究从初始发现到后续爆发式增长,我们不禁想起本刊去年十一月社论中分享的George Whitesides教授的箴言:“化学界有句老话:若跟着他人开创的领域做研究,你是在为他人工作;若你提出创见,让他人去研究,那他人便是在为你工作。(There’s an old saying in chemistry that if somebody else has developed something and you work on it, you are working for them. If you produce an idea and someone else works on it, they’re working for you.)”8他还强调,与其在拥挤的热门领域中进行同质化竞争,不如独辟蹊径,寻找更简便而巧妙的解决之道。比如,我们如今已经掌握了大量合成与利用MOFs的方法,这一领域也渐趋饱和,未来的关键不仅在于继续优化这些材料以实现其商业化,更在于思考:在这股追求“更好、更强”的研究热潮中,我们是否忽视了对那些潜在的更简便、却可能同样出色的解决方案的探索?谨以此问,与诸君共勉,期待有朝一日,当您找到那条跳出藩篱、独辟蹊径的道路时,我们能共同见证。

张希 教授

CCS Chemistry主编

E-mail: xi@tsinghua.edu.cn

Donna J. Minton 博士

中国化学会出版主管

E-mail: donna.minton@chinesechemsoc.org

参考文献:

1. Nobel Prize in Chemistry 2025. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach 2025.https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2025/summary/(accessed Oct 15, 2025).

2. Hoskins, B. F.; Robson, R. Infinite Polymeric Frameworks Consisting of Three Dimensionally Linked Rod-Like Segments.J. Am. Chem. Soc.1989,111, 5962-5964.

3. Yukawa, H.Creativity and Intuition: A Physicist Looks at East and West; Harper & Row: New York, NY,1973; p 52.

4. Kondo, M.; Yoshitomi, T.; Matsuzaka, H.; Kitagawa, S.; Seki, K. Three-Dimensional Framework with Channeling Cavities for Small Molecules: {[M2(4, 4′-bpy)3(NO3)4]·xH2O}n(M=Co, Ni, Zn).Angew. Chem. Int. Ed.1997,36, 1725-1727.

5. Yaghi, O. M.; Li, G.; Li, H. Selective Binding and Removal of Guests in a Microporous Metal-Organic Framework.Nature 1995,378, 703-706.

6. Boehle, T. MOF-5.Wikimedia Commons, July 19,2013.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MOF-5.png.

7. Ongari, D.; Talirz, L.; Smit, B. Too Many Materials and Too Many Applications: An Experimental Problem Waiting for a Computational Solution.ACS Cent. Sci.2020,6, 1890-1900.

8. Zhang, X.; Minton, D. Editorial,CCS Chem.2024,6, 2619-2622.

注:本文根据CCS Chemistry2025年第11期editorial 翻译整理而成。原文请见:

https://doi.org/10.31635/ccschem.025.202501024ed1。

【吉大边疆学】吉林大学杨军教授...11-05

【吉大边疆学】吉林大学杨军教授...11-05 吉林大学组织校领导和专家教授参...11-04

吉林大学组织校领导和专家教授参...11-04 4金1银!跻身世界前十!吉大学子...11-04

4金1银!跻身世界前十!吉大学子...11-04 吉林大学地球科学学院教师在第五...11-04

吉林大学地球科学学院教师在第五...11-04 张希出席2025年东北六校校长论坛...11-02

张希出席2025年东北六校校长论坛...11-02 CCS Chemistry 2025年第11期主编...10-31

CCS Chemistry 2025年第11期主编...10-31 吉林大学天和劳动关系研究院获批...10-31

吉林大学天和劳动关系研究院获批...10-31 田辉、张希率队赴浙江大学调研交...10-30

田辉、张希率队赴浙江大学调研交...10-30