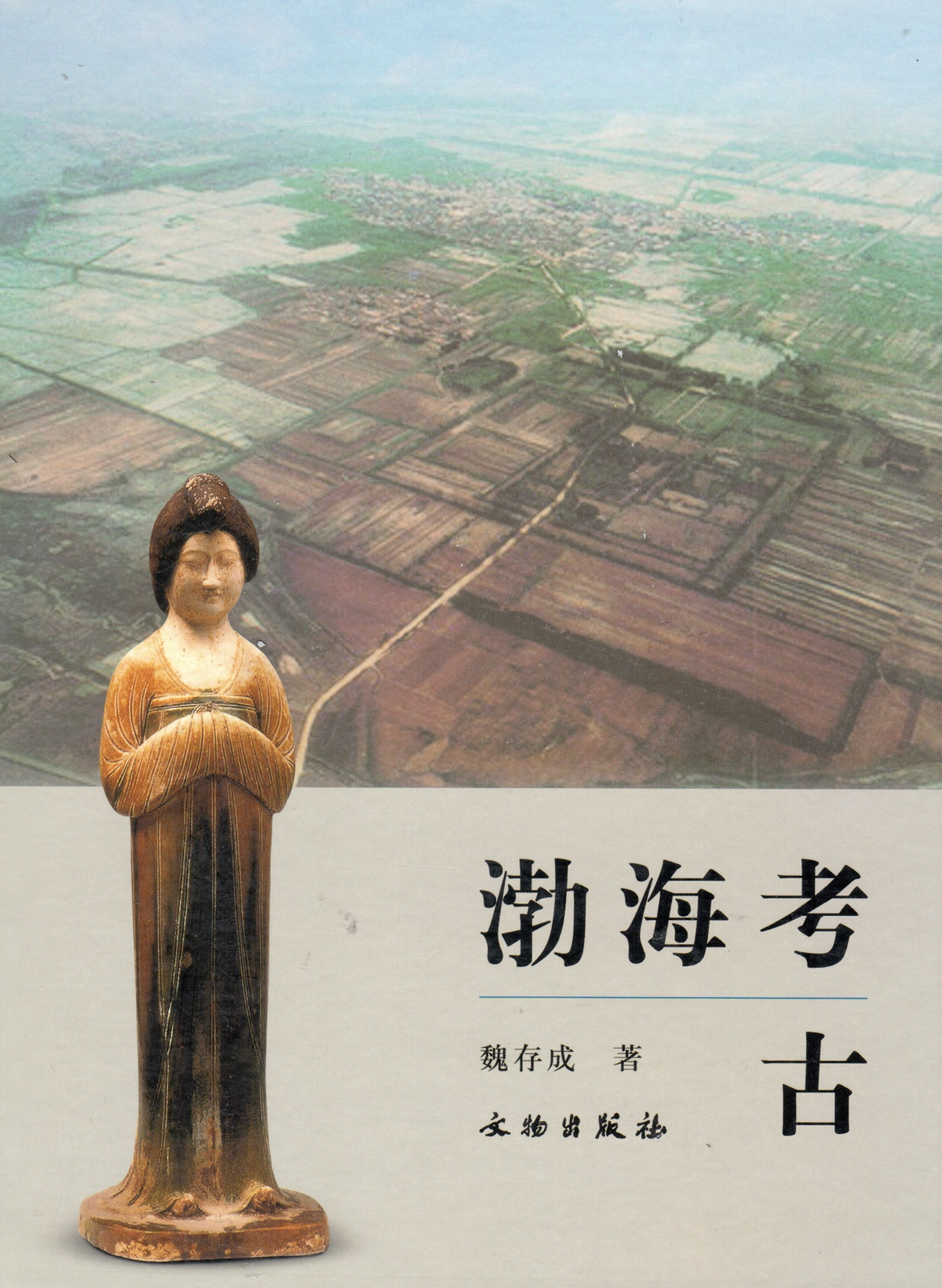

【供稿:社会科学研究院】《渤海考古》由吉林大学考古学院魏存成教授编著,2008年于文物出版社出版。全书列绪言和都城城址、对外交通及相关遗迹、墓葬三章,文字约25万,并插入考古著作所必需的各种附图206幅、彩版照片23张,表格15个。该书是现今我国关于渤海考古方面少有的几部综合性著作之一,自出版以来连续被相关高校作为教材使用,被考古文博等部门列为重要的专业参考书。

本书的主要工作和研究如下:

一、资料收集整理齐全有序,为本学科人才培养和继续深化研究奠定了必要的基础。

渤海是唐代由我国东北地区的古老民族靺鞨族建立的政权(698-926年),其地区以我国东北地区为主,还包括朝鲜半岛东北部和俄罗斯滨海边疆区,先后几个王城中以上京为都的时间最长。唐朝当代和两唐书对渤海有记载,以后则渐行渐远,被人遗忘了。一直到清代,关内流人到上京所在地区,渤海遗迹才再被发现,于是陆续有学者对其进行了考察、考证。也就是从清末开始,以日本人为主的一批批外国学者接踵而来,对上京及上京之外的各种渤海遗迹进行非法的调查发掘,先后出版了数本报告。渤海考古的大量有计划的工作是在新中国成立后逐步展开的。一直到本世纪末,在吉林、黑龙江两省先后调查发掘了以王城为重点的城址、年代早晚与身份高低不同的墓葬等多处遗迹,发现了大量珍贵的遗物,出版、发表了多部(篇)报告和论著。同时朝鲜、俄罗斯境内也时有新的发现和研究。但是,一直缺少把上述多年来各地的发现和研究汇总在一起的著作,当时出于教学需要和项目要求,作者经数年之收集和整理,完成了这本力作,为本学科人才培养和继续深化研究奠定了必要的基础。

二、通过对众多发现之不同门类、不同类型的划分和研究,初步构建起渤海考古的学术体系。

城址和墓葬是考古遗迹中的主要内容,王城又是城址中的主要代表,因此,本书首先将王城单列一章进行介绍和分析。文献记载渤海先后为都之地有四处,其中比较清楚的是中京西古城、东京八连城和上京城,而规模最大,规划布局最为完备的是上京城,所以本书对上京城介绍得也最详细。其中包括宫城、皇城、郭城的整体规划,宫城内的宫殿建筑与排列,宫城左右附属区和皇城内的有关建筑与园林,郭城内里坊布局和佛寺建筑等多个方面。文献记载渤海对外交通发达,路线有五条,另外考古又发现了一条。文献还记载渤海强盛之时,“地有五京十五府六十二州”,然而地方城址发现不多,现在发现的多分布在这几条交通道路沿线。于是本书就将这两项内容并为一章,点线结合,相互照应,收到了比较好的效果。墓葬是分布最广、数量最多的渤海遗迹,本书将松花江、牡丹江、图们江、绥芬河等江河流域划分为六个地区,分别介绍各处发现,然后汇总在一起,对其类型、等级、年代、葬俗、随葬品等进行综合分析。各处城址、建筑址、墓葬中出土的建筑砖瓦、陶器、金属器等众多遗物,本书皆随其出土遗迹一起介绍,则便于读者对遗迹单位的全方位考察和研究。通过上述不同层次的划分和研究,初步构建起渤海考古的学术体系,同样为今后此项研究的拓宽和深化奠定了基础。

三、通过文化因素分析,揭示了渤海本民族文化与其他民族文化,尤其是与中原文化的交往和融合。

渤海主体民族靺鞨族历史悠久,本书通过从黑龙江省三江平原之绥滨蜿蜒河遗址、四十连遗址、萝北团结墓葬、双鸭山滚兔岭遗址、友谊凤林古城,到吉林省松花江中游之永吉杨屯、榆树老河深墓葬和牡丹江上游敦化六顶山墓葬等遗址、墓葬的介绍,追溯了汉唐时期靺鞨族考古学文化的发展脉络,其突出表现是墓葬的土坑结构,多人葬、二次葬、火葬之习俗和日用陶器中被学界称为“靺鞨罐”的深腹筒形罐。

靺鞨族自三江平原南迁过程中,吸收了沃沮、夫余等民族人口,渤海政权建立过程中又有不少高句丽人参与其中,于是这些民族的文化则与靺鞨、渤海文化相互交流融合。比如靺鞨、渤海之多人葬、二次葬习俗同样见于沃沮族的记载,木质葬具的做法有的与夫余族接近。渤海墓葬由原来的土坑墓逐渐变成封土石室墓,应该是受到了高句丽墓葬的影响;渤海和高句丽皆流行莲花纹瓦当,有区别也有联系,一直被学界所关注。还有,渤海居住址中流行的火炕设施,在之前的高句丽常见,时间再早的沃沮也有确切发现,近年在河北省徐水县一处汉代遗址中又有新的发现,年代有东汉的也有西汉的,由此形象地说明同一种文化习俗可以在中原、东北之广大地区长期地传承下去。

文献记载,渤海政权刚成立不久,713年唐王朝即派遣使臣封其王为“左骁卫员外大将军、渤海郡王,仍以其所统为忽汗州,加授忽汗州都督”,762年又封其王为“渤海国王”。因此,渤海自上而下积极地学习吸收唐王朝的制度文化,被唐代诗人赞为“车书本一家”,渤海国也被史书称为“海东盛国”。从考古学文化看,最突出的表现是渤海都城的规划布局。渤海从上京、东京到上京,都城建设逐步完备。除因等级关系而整体规模缩小之外,渤海上京从宫城、皇城、郭城之整体规划布局和宫城内的宫殿、郭城内的佛寺建筑,到各类建筑出土的砖石瓦件,无不与隋唐长安城相同或相似。墓葬中最为突出的是贞惠、贞孝两公主墓出土的汉字墓碑(碑形墓志)和贞孝公主墓中绘制的壁画,碑文的格式、文风和壁画中人物的体态、服饰皆与中原唐墓无有两样。其他诸如砖塔、石刻、陶俑、三彩、带具带饰等,或是模仿中原,或是自中原输入,不胜枚举,说明中原文化已经传播到渤海社会的多个方面。对于上述各种交流和融合,本书在不同章节中都进行了具体的介绍和分析。

《渤海考古》是吉林大学多年来开展边疆考古研究的标志性成果之一,出版之后受到了国内外学术界的普遍关注。本书作为该方向的奠基性著作,正在为我国渤海考古和东北考古各项工作的开展发挥着重要的作用。

魏存成 吉林大学考古学院教授,博士生导师,吉林大学“高句丽渤海研究中心”荣誉主任,中国社会科学院中国历史研究院学术咨询委员会委员。长期从事魏晋—隋唐考古、高句丽渤海考古与历史的教学和科研工作,先后主持国家社科基金重大项目等十余项国家级与省部级研究项目,出版五部著作,编稿并合作导演电教专题片一部,发表文章近百篇。曾连续参加两届世界遗产大会,为我国成功申报高句丽世界文化遗产做出突出贡献。

吉林大学召开哲学社会科学“双一...10-21

吉林大学召开哲学社会科学“双一...10-21 吉林大学召开自然科学“双一流”...10-21

吉林大学召开自然科学“双一流”...10-21 吉林省副省长王子联来校调研10-21

吉林省副省长王子联来校调研10-21 2025年国际大学生生物分子设计竞...10-21

2025年国际大学生生物分子设计竞...10-21 【吉大边疆学】吉林大学魏存成教...10-20

【吉大边疆学】吉林大学魏存成教...10-20 农业农村部科学技术司司长周云龙...10-17

农业农村部科学技术司司长周云龙...10-17 张文显教授重要成果《论建设更高...10-17

张文显教授重要成果《论建设更高...10-17 北方六省区冰雪运动安全保障协同...10-16

北方六省区冰雪运动安全保障协同...10-16