【潮新闻】10月9日,潮新闻记者从杭州启程飞赴吉林,在万米高空俯瞰大地,满目皆是饱满的金黄田地,丰收的气息扑面而来,也拉开了此次金秋十月“感知五彩吉林”之行的序幕。10月10日至18日,国务院新闻办公室组织30余位媒体记者与网络名人,赴吉林省开展“感知幸福中国行”主题参访活动。

10月11日,微凉的天气笼罩着长春,云层低垂,体感温度仅十余度。清晨,唤醒记者的,不只是这份东北秋意,更有那些盛满地质精神的校园角落——吉林大学地质宫。

地质宫大堂 潮新闻记者 李沐子 摄

在地质博物馆“穿越”时空

穿过地质宫黄墙红木门的长廊与大堂,记者步入吉林大学地质博物馆。这里珍藏的,是地球46亿年的地质记忆,向每一位到访者无声展现着地质学的魅力。

走进地质宫,仿佛踏入一条通往远古的时间隧道。从因地壳运动而形成的各类矿石,到板块碰撞所塑造的地质构造;从栩栩如生的原石牛标本,到高达6米的“嘉荫卡龙”骨架化石——每一步,都如同踩在历史的脉络上。

各类矿石标本。 潮新闻记者 李沐子 摄

原石牛标本。 潮新闻记者 李沐子 摄

最令记者印象深刻的,是大庆第一口油井的原油标本。1959年9月26日,松基三井喷涌出工业油流。眼前这桶油,正是从那口井中采出的“第一桶金”,它见证了大庆石油会战的壮阔序幕,也撑起了中国石油工业的脊梁。

再向深处走去,便是恐龙厅。一具高达6米的“嘉荫卡龙”骨架迎面而立,几乎触达房顶,气势恢宏。这具化石真骨含量高达70%,出土于黑龙江省嘉荫县。站在它面前,仿佛能听见6500万年前,这片土地上恐龙的呼吸与嘶鸣。

“嘉萌卡龙”骨架。 潮新闻记者 李沐子 摄

参访团成员、中央广播电视总台英语语部Kel也对“嘉荫卡龙”深感震撼。他表示,很多人并不了解这里蕴藏的故事,这次参访是一个宝贵的机会,让更多人看到如此丰富的地球岩石与恐龙标本,非常有意义。

地质精神的传承——黄大年

在地质宫内的黄大年纪念馆,记者第一次真切认识到一位地质科学家的执着与奉献。

吉林大学作为我国首所地质类专门院校,以李四光先生为第一任校长,数十年来,见证了一代代地质学子的成长与蜕变。明年,吉林大学将迎来80周年校庆,而其前身之一的长春地质学院,正是中国地质教育的摇篮之一。如今,吉林大学地学部依然肩负着培育地质人才、推动科研创新的使命,传承着对地质事业深沉的热爱。

登上地质宫五楼,走进黄大年纪念馆,便如同走进一段地质科学家的传奇人生。

黄大年纪念馆。 潮新闻记者 李沐子 摄

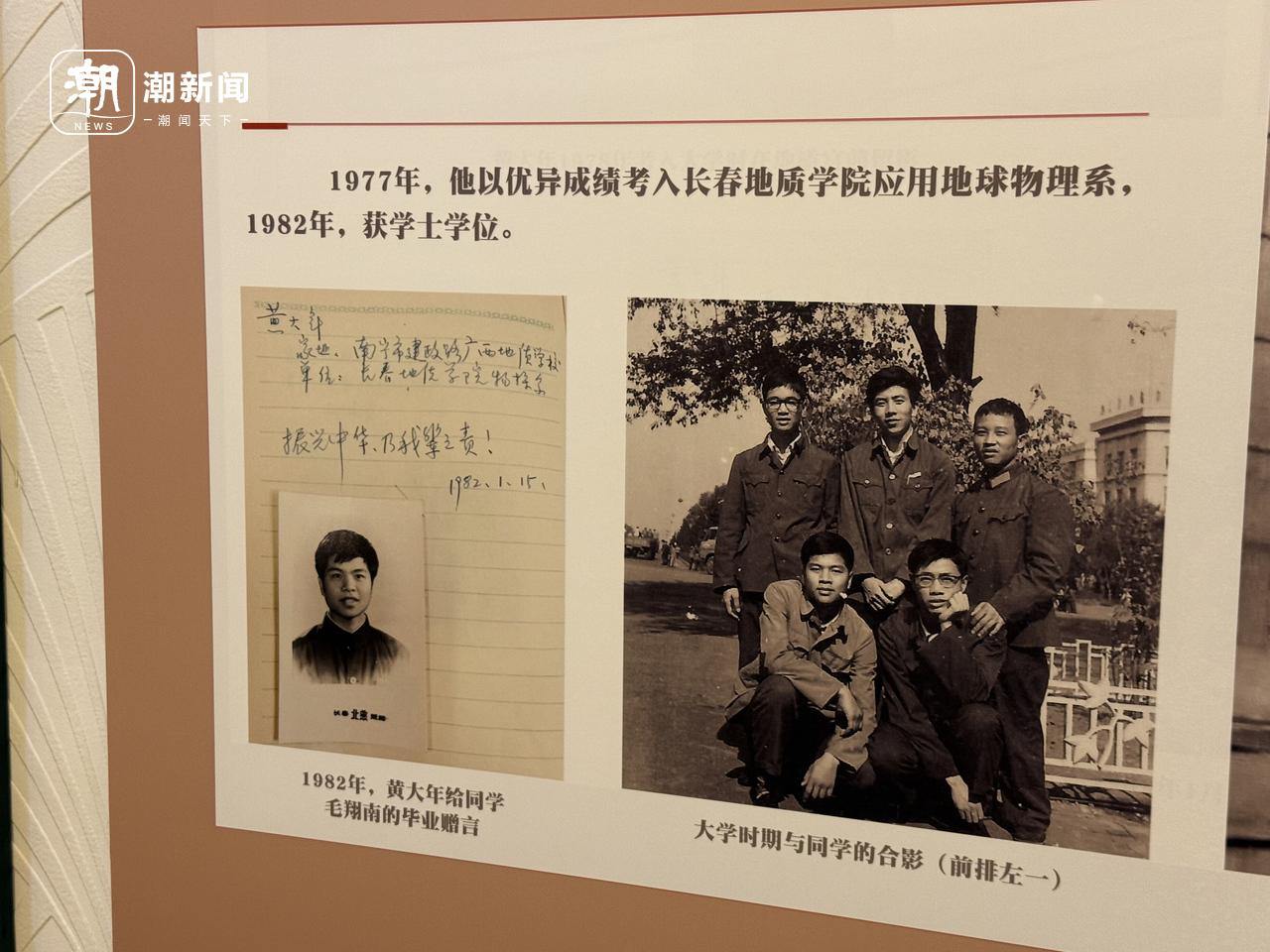

1975年,黄大年高中毕业。因当时高考尚未恢复,他加入广西第六地质队,开启了与地质相伴的生涯。野外风餐露宿的艰苦环境,让他深刻体会到地质工作的不易;1976年唐山大地震的灾难,更让他感受到人类在自然面前的渺小,也坚定了他探索地球奥秘、守护人类免受灾害的理想。

恢复高考后,他毫不犹豫地报考地质院校,最终进入长春地质学院,将个人命运与地质事业紧紧相连。

黄大年生平介绍。 潮新闻记者 李沐子 摄

1992年与1997年,黄大年两度赴英国进修和工作。在海外期间,他带领团队突破了多项高精度地球物理探测装备技术,成果不仅应用于油气与矿产资源勘探,更涉及国防安全等关键领域。

回国后,他率先推动我国实现在舰载、机载、星载等“快速移动平台探测技术”方面的系统研发,构建起覆盖陆地、海域及复杂地理环境的精确航空测量技术体系,广泛应用于能源勘探与军民融合领域。

纪念馆中,陈列着他的硕士与博士论文,以及他在野外工作时写给父母的家书。信中有对当地风貌的细腻描绘,更有对地质工作的炽热情怀。在一封信中,他轻描淡写地提到从新疆工作结束后,“顺道”去北京完成婚姻大事。

即便在生病住院期间,他仍将病房变为课堂,在病榻前为学生答疑解惑,直至生命最后一刻。

他的一生,正如他曾写给同学的毕业赠言:“振兴中华,乃吾辈之责!”

参观者给黄大年的留言。 潮新闻记者 李沐子 摄

在地质宫507室,黄大年教授的咖啡杯依然静置原处,仿佛主人只是暂离,即将推门归来。这个平时最寻常的一个举动,如今却处处透露繁忙日程表和不断修改手稿的忙碌。

吉林大学地质宫,不只是一座地质学的殿堂,更是每一个中国人理解地球历史、感知地质精神的重要窗口。在这里,我们触摸到地球46亿年的心跳,也见证了一个民族在地质事业上的不懈攀登与璀璨荣光。

吉林大学组织开展2025年党员基本...10-12

吉林大学组织开展2025年党员基本...10-12 田辉调研学校宣传思想文化工作10-12

田辉调研学校宣传思想文化工作10-12 田辉调研学校学生工作10-10

田辉调研学校学生工作10-10 杨宗凯教授做客吉林大学鼎新讲座10-10

杨宗凯教授做客吉林大学鼎新讲座10-10 吉林大学外聘杰出教授汉斯·克里斯...10-04

吉林大学外聘杰出教授汉斯·克里斯...10-04 张希开展节前校园安全督导检查10-01

张希开展节前校园安全督导检查10-01 吉林大学举行迎接天安门广场专用...10-01

吉林大学举行迎接天安门广场专用...10-01 首届“长春论坛”:奏响大学与城...09-30

首届“长春论坛”:奏响大学与城...09-30