【吉林日报】长春市东中华路,不过几百米长,但因一面古铜色的名人浮雕墙,平添了一份历史的厚重。

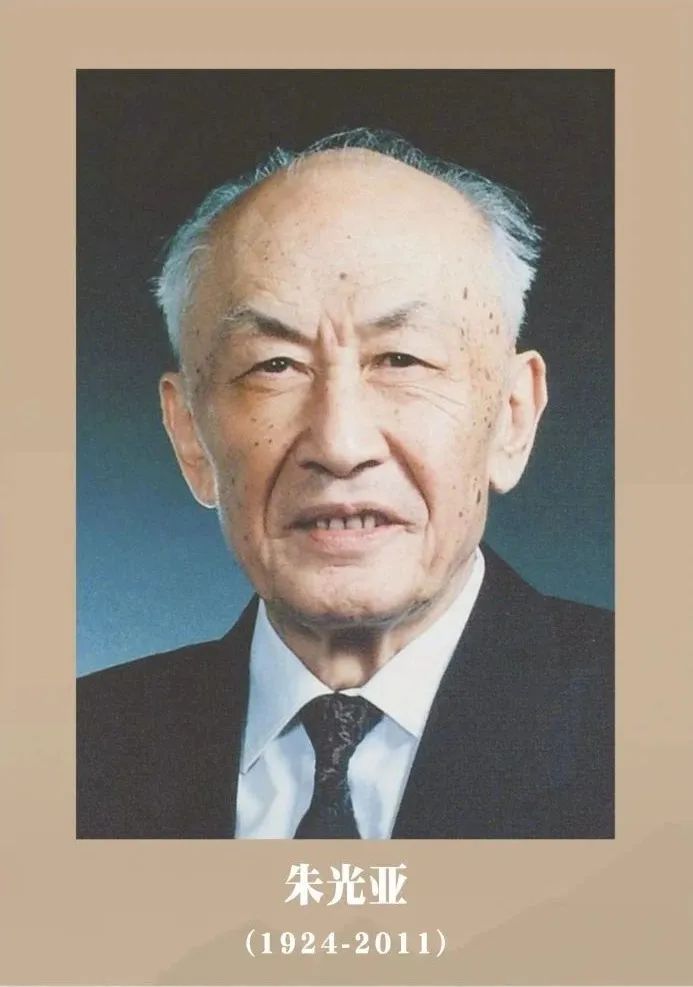

自西向东漫步,朱光亚的头像便出现在眼前。浮雕上,他目光炯炯,深情凝视着这片他深爱的土地。

朱光亚与长春、与吉大,有着一份不解之缘。

28岁,他带着吉大物理系“白手起家”

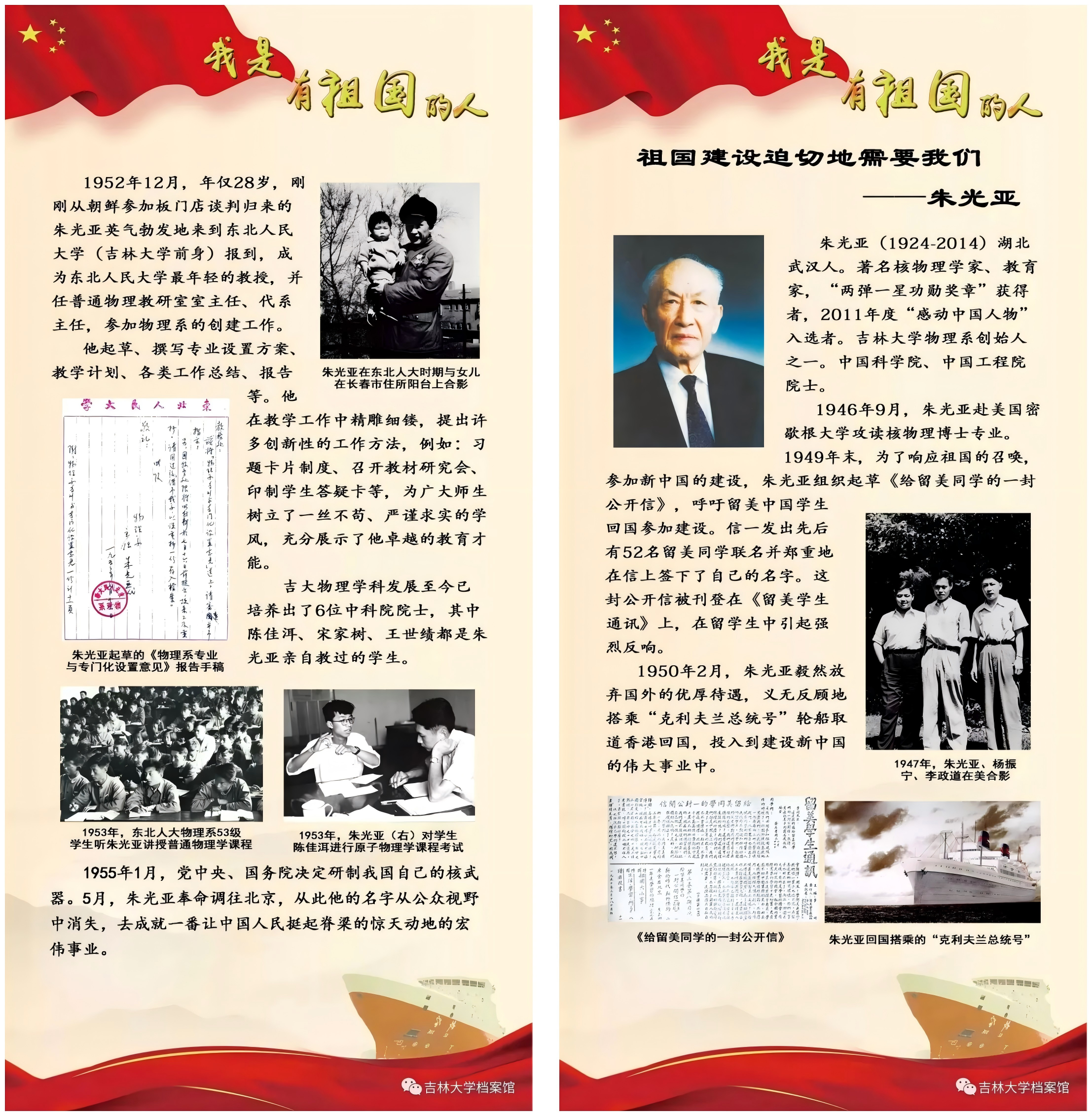

1950年,大洋彼岸的实验室里,26岁的朱光亚正站在世界核物理研究的前沿。当新中国成立的消息传来,他毅然放弃优越的工作条件和生活待遇,收拾行囊,取道香港,回到祖国。

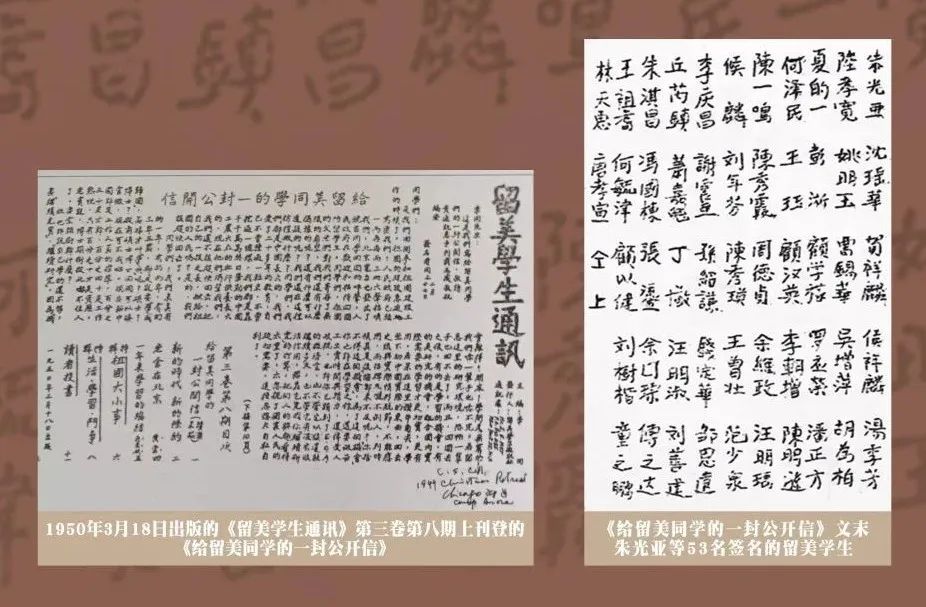

在归国的轮船上,由他牵头,与51名血气方刚的爱国留美同学,联名撰写了饱含激情的《致全美中国留学生的一封公开信》,很多留学生正是在他的感召下,选择回国参与国家建设。

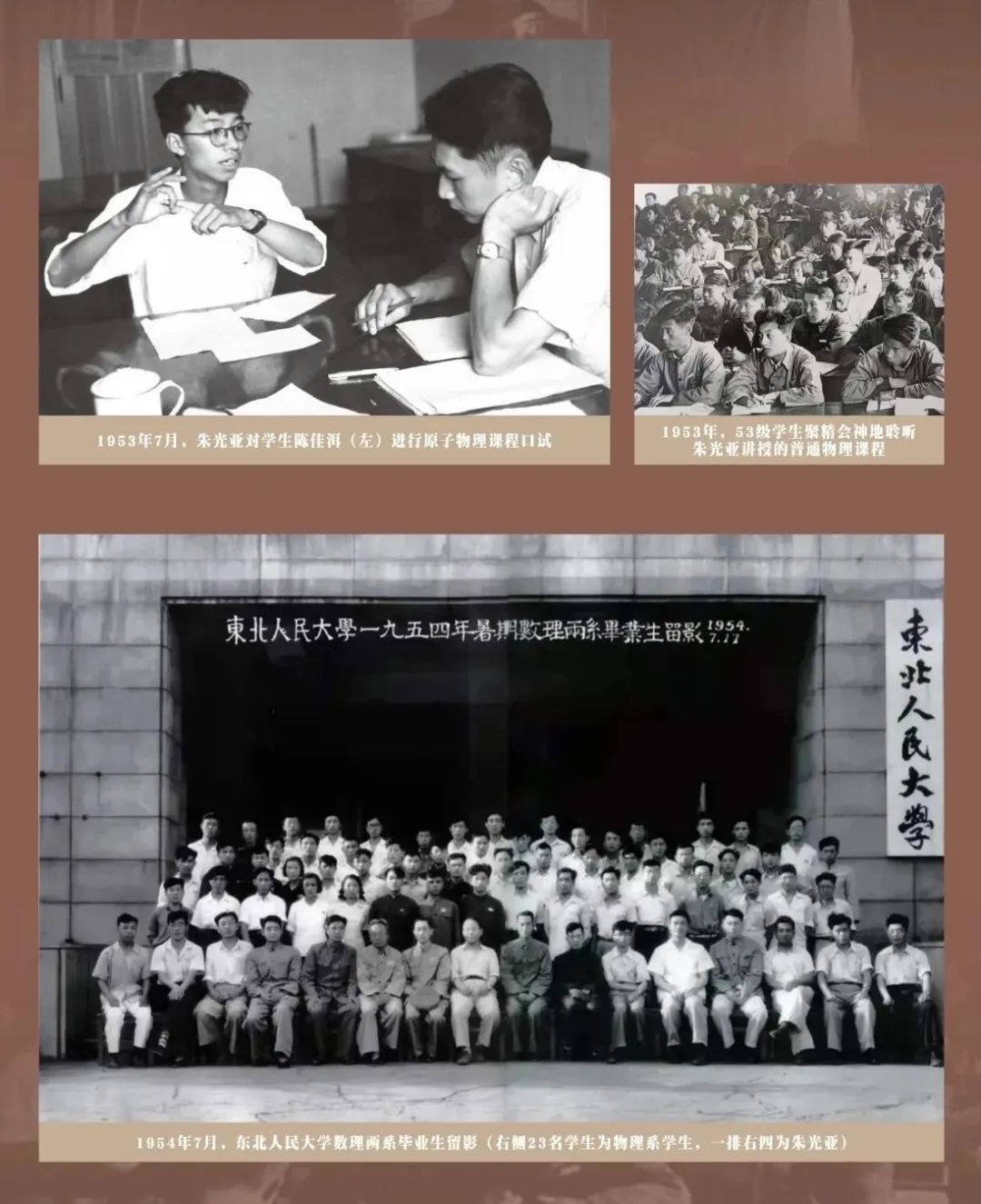

1952年12月,他赶赴东北人民大学(吉林大学前身)报到,成了当时国内最年轻的教授之一。那时学校的物理系,可谓一穷二白:实验室还在动工改造,24位教师要带163名学生,连像样的教具都凑不齐……

可朱光亚从不叫苦抱怨。白天,他踩着泥泞,早早去工地盯进度,裤脚沾满泥点也顾不上拍;上课时,他拿着粉笔在黑板上推导公式,耐心讲解,课表排得像密不透风的星图,常常累得课后嗓子发不出声;晚上,他还要继续趴在灯下改教案、做批改,连青年教师2页的讲稿,他都能改出3页批注来。

学生们都说,朱先生是在“用灵魂讲物理”——那些年,他讲解知识时眼里的光,好似也化作了如今长春市东中华路浮雕墙上,那道穿透岁月的光束。

35岁,他接过了“最危险的使命”

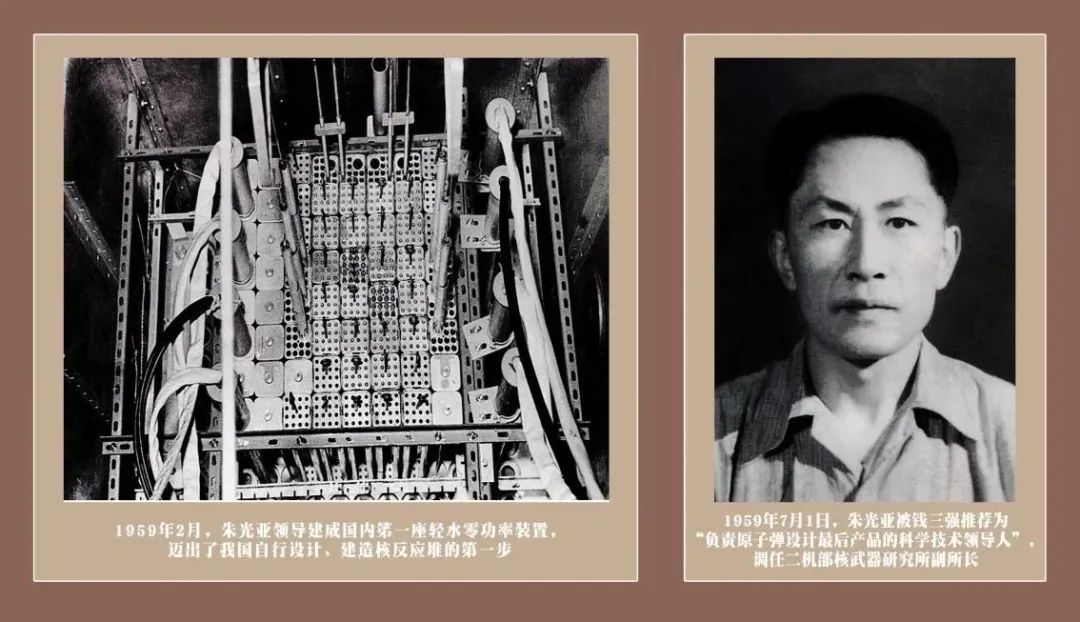

1959年,在苏联单方面撕毁合作协议、撤走全部专家的情况下,党中央决定独立自主研制原子弹。这注定是一条满是荆棘之路!

要独立自主发展核事业,急需一位“科学技术领导人”。

谁可堪重任?

临危受命!年仅35岁的朱光亚,承担起了中国核武器研制攻关的技术领导重任。

那时,他已经把吉大物理系建成了国内顶尖,转身就要钻进茫茫戈壁滩。有人劝他:“好不容易把摊子铺开,何必去受那份罪?”他只淡淡一笑,因为他知道:国家的腰杆,比个人的摊子重要!

此后,他的名字从学界消失,只有戈壁滩上的风沙知道,这个总穿着旧棉袄的科学家把行李搬到了办公室,没日没夜地干了起来。核试验场区环境极端恶劣,条件甚为艰苦。但每逢核试验,朱光亚却少有缺席,“身体力行”是试验参与人员对他一致的评价。

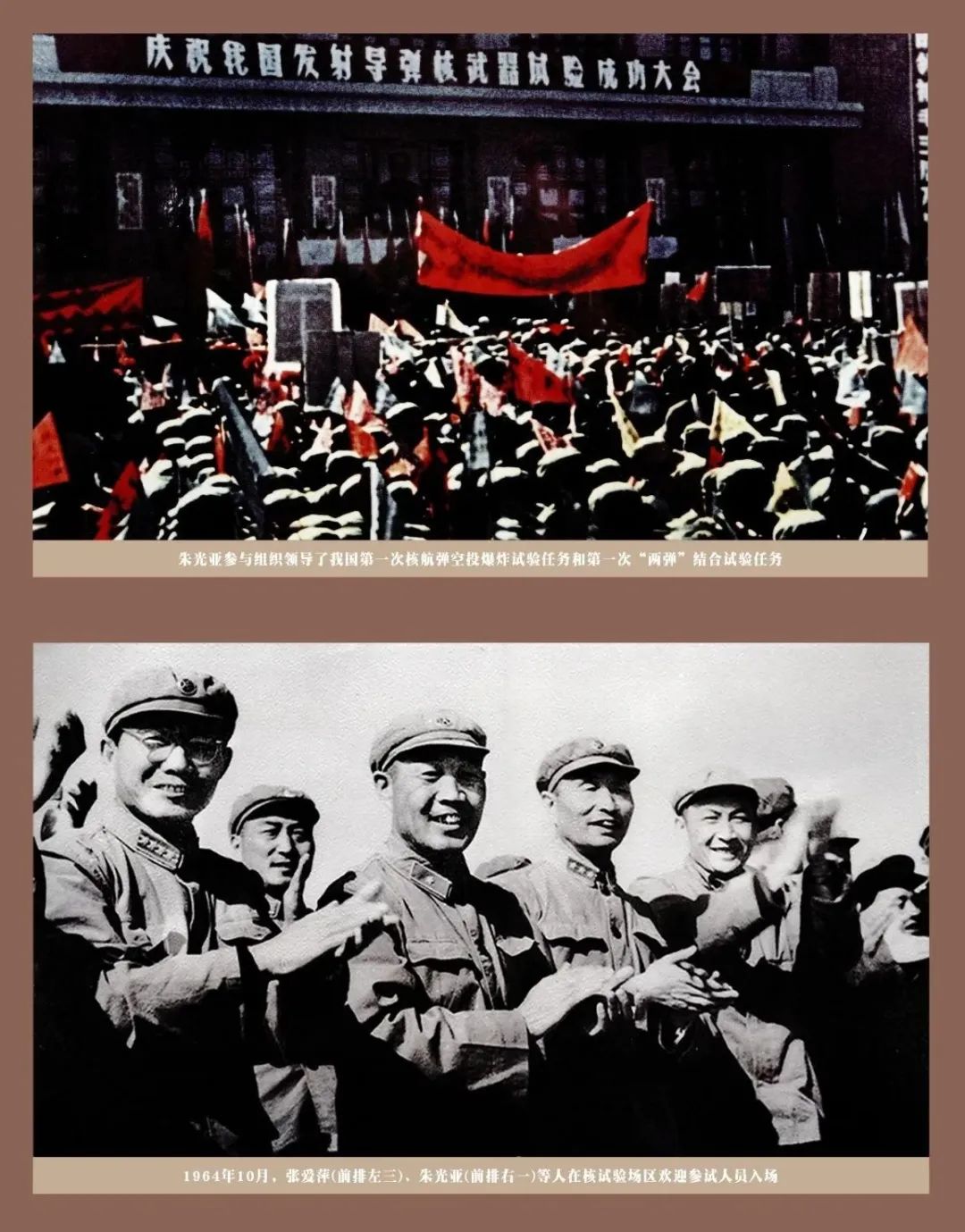

终于,1964年10月16日,一声巨响,戈壁滩的上空升腾起一朵蘑菇云——中国第一颗原子弹爆炸成功!那一刻,40岁的朱光亚潸然泪下。这泪水里,承载了太多的情感。

离开时,朱光亚衣角上沾着的细小沙砾随风簌簌落下——这来自遥远戈壁滩的风沙,跟随朱光亚的身影,拂过长春市东中华路,提醒人们不忘当年的来时路。

87岁,他把“光”留在了人间

细推物理即是乐,不用浮名绊此生——这是“感动中国”组委会给朱光亚的颁奖词中的一句话。

作为中国核武器的“众帅之帅”,他却淡泊名利,把一生献给了祖国,他是“两弹元勋”中最后被解密的一个。直到1999年,朱光亚被国家授予“两弹一星功勋奖章”,他才从幕后被推到台前,其事迹才渐渐为人们所知。许多媒体都曾试图宣传他,却总被本人谢绝:“先写别人吧,我的以后再说。”

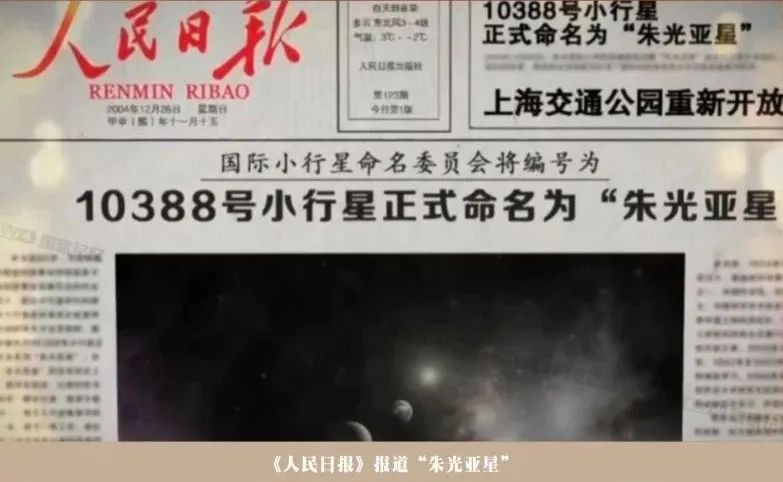

2004年12月,国际编号10388号小行星被正式命名为“朱光亚星”。在命名仪式上,他依然淡然:“以我的名字命名一颗小行星,我很不敢当……我个人只是集体中的一员,做了一些工作。”

2011年2月26日,朱光亚因病逝世,享年87岁,他留下的宝贵精神财富,也伴随着天空中的这颗“朱光亚星”,永远闪耀。

将个人理想深深植根于民族复兴的土壤,彰显科学家最厚重的担当;

在戈壁滩的风沙中躬身实践,诠释“追求真理、严谨治学”的科学底色;

在重大成就面前甘愿退居幕后,将功劳归于集体,践行“默默奉献、团结协作”的大家风范。

这些细碎的刻痕,拼凑出一个科学家最动人的模样:把名字藏进历史,却让一个民族的底气,在他的沉默里拔节生长。

如今,当我们再次驻足长春市东中华路朱光亚先生的浮雕前,仿佛还能看见教室里写满公式的黑板、实验室里用断芯的笔、黑夜里被灯光拉长的身影,还能感受到那来自戈壁大漠的风……

星火不灭处,再寻白求恩09-22

星火不灭处,再寻白求恩09-22 吉林大学举办食品学科创建40周年...09-22

吉林大学举办食品学科创建40周年...09-22 吉林大学程妮娜教授等著《渤海国...09-22

吉林大学程妮娜教授等著《渤海国...09-22 吉林大学举行“鼎新学者”迎新暨...09-20

吉林大学举行“鼎新学者”迎新暨...09-20 马克思主义理论学科设立20周年暨...09-20

马克思主义理论学科设立20周年暨...09-20 郭孔辉:我与吉大汽车09-19

郭孔辉:我与吉大汽车09-19 吉林大学材料科学与工程学院蒋青...09-19

吉林大学材料科学与工程学院蒋青...09-19 张希会见中国工商银行党委委员、...09-18

张希会见中国工商银行党委委员、...09-18