【吉林日报】盛夏,轻风拂过吉林大学的林荫道,斑驳的光透过叶隙映在唐敖庆楼前的石阶上,窗棂间飘出的书页翻动声,与楼下“唐敖庆班”学子匆匆的脚步声相和,像一首流动的序曲。

不远处,唐敖庆雕塑静立在风中,沉静如深湖的目光望向楼内年轻的身影——他毕生钻研的量子世界,正以另一种方式在年轻灵魂里生长。

揣着“金钥匙”回到祖国

当19岁的唐敖庆站在小学讲台前时,他手里攥着两样东西:粉笔和“科学救国”的滚烫理想。

白天他教孩子们读书,夜晚就着油灯啃书本。1936年,唐敖庆如愿叩开北大化学系的大门。然而山河破碎,“七七事变”的炮火中断了校园生活。

唐敖庆加入湘黔滇旅行团,历时71天,从长沙走到昆明。跋涉中,他不仅磨砺了筋骨与意志,更在沿途的苦难与坚韧里读懂了真实的中国。风雨里,他的思想愈发沉厚如磐,“科学救国”二字在心底扎得更深。

1946年,唐敖庆赴美深造。因为博士论文相当出色,哥伦比亚大学奖给他一把象征打开科学大门的金钥匙。正是这把打开西方科学殿堂的钥匙,后来成了他撬开中国量子化学之门的工具。

唐敖庆(右五)与哥伦比亚大学中国同学会的合影

1949年10月1日,大洋彼岸传来新中国成立的消息,唐敖庆激动得夜不能寐。“回国”,像一声声急促的号角,在他心中反复吹响。

他的导师竭力挽留:“我对贵国目前的落后情况确信不疑。你回到那里,继续从事科学研究是相当困难的。”唐敖庆却深情地说:“我知道我的祖国现在是满目疮痍,但您知道一个爱国者是不会嫌弃自己祖国的。改变祖国贫困落后的面貌,正是每个爱国者义不容辞的责任!”

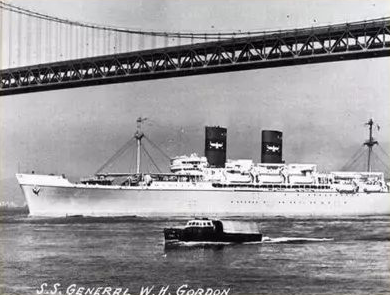

唐敖庆回国时搭乘的“戈登将军号”邮轮

1950年初,唐敖庆终于冲破重重阻力,搭上邮轮回到祖国。

简陋小楼里推出惊动世界的公式

1952年全国高等学校院系调整,时任教育部副部长曾昭抡找唐敖庆谈话,话未讲完他已应声:“我服从组织分配!”语气从容坚定,一如两年前冲破阻力回国时那般。

彼时他已是北大副教授,却毅然放弃优渥条件,带着全家扎进了长春的寒风里。

东北人民大学(吉大前身)化学系建系之初,二十几名教职工挤在一幢日伪时期的小楼里办公;学生做实验要钻进地下室,围着木条长桌,用墨水瓶当酒精灯、水桶代替上下水,凭着简陋的仪器做最基础的操作。

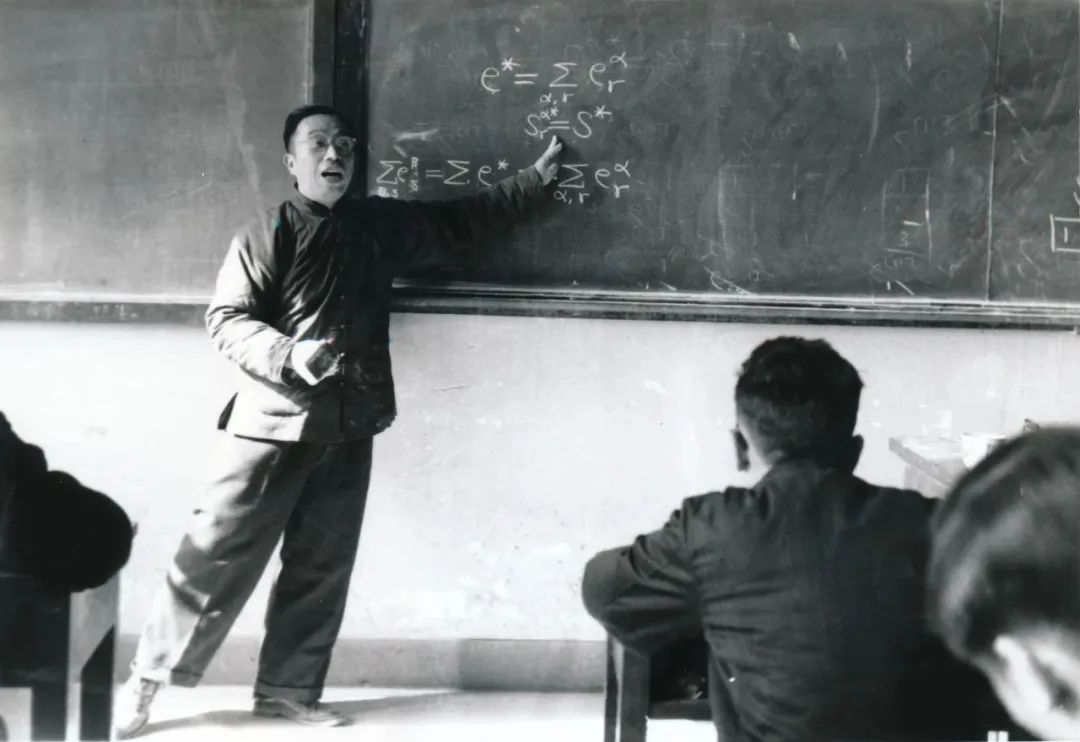

唐敖庆为学生上课

课堂上的唐敖庆,像部“行走的教科书”——十几门课全装在脑子里,上课从不带教案,复杂的理论推导、化学方程式信手拈来,如泉水般流淌而出。学生们说:“唐老师的大脑就是台精密计算机。”

1953年,唐敖庆又接下硬任务:两年内开出研究生所需的全部物理化学课程。当时国内这一学科尚在起步,他凭着韧劲搭起了课程体系。化学系培养的第一批研究生,后来大多成了教育科研领域的领军人物,学科也随之在国内崭露头角。

教学之余,唐敖庆深耕科研。他推导的“势能函数公式”,为从结构上改变物质性能提供了可靠依据。1955年,成果发表于《中国科学》,不仅获美国著名量子化学家威尔逊高度评价,还被中苏两国写进教科书与学术专著。

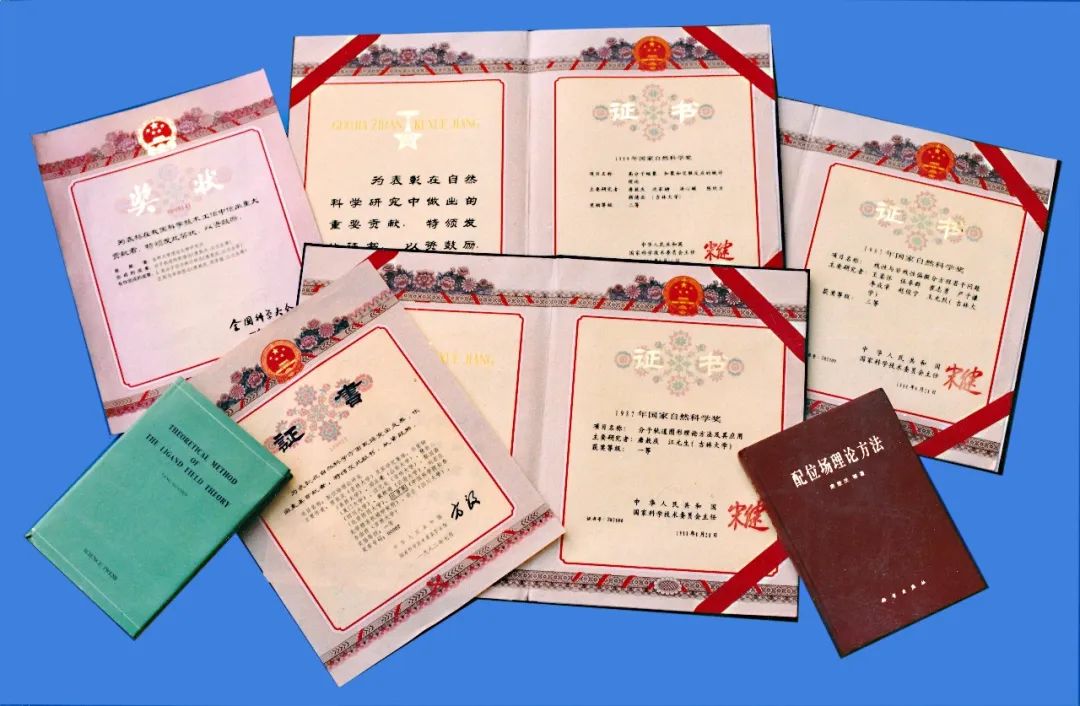

配位场理论、分子轨道图形理论、原子簇化合物理论研究……唐敖庆用一个个扎实理论,让中国在国际理论化学界站稳了脚跟,他也被称为“中国量子化学之父”。

师者如光照亮理论化学的星空

1978年,唐敖庆出任吉林大学校长。他提出科研引领教学,教学支撑科研的“两个中心”办学理念,二者如齿轮般紧密咬合,对吉林大学后续教学体制的形成具有重要意义。

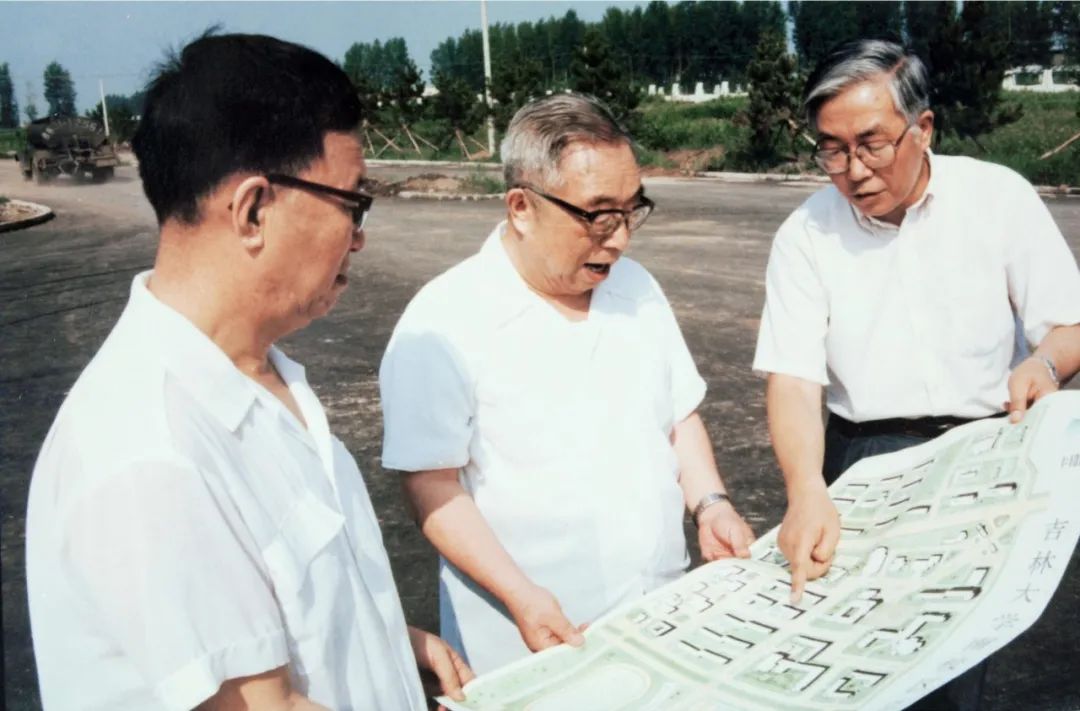

唐敖庆(中)与吉林大学校领导现场讨论新校区规划

唐敖庆像搭积木一样建设学科,上世纪70年代末到80年代初,吉林大学新增计算机、环境科学、分子生物学等院系专业,如今这些学科枝繁叶茂,都是当年埋下的种子。1982年唐敖庆以超前的眼光提出建设新校区,如今这片占地广阔的校园里,每栋楼都藏着他当年的远见。

1984年,吉大成为全国首批试办研究生院的22所高校之一,人才培养站上了新台阶。他推开“国际大门”让吉大师生走出国门看世界,曾出去深造的青年教师都已成了学科带头人。

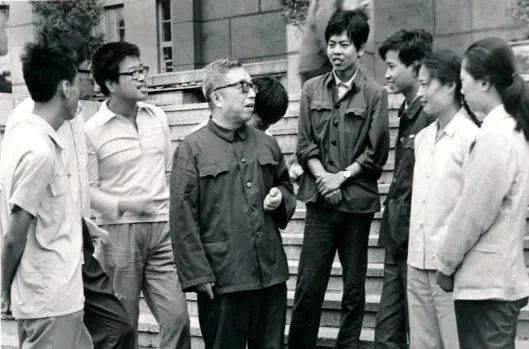

唐敖庆教授与学生亲切交谈

三十多年弹指间,从教授到校长,唐敖庆把人生最美好的年华都奉献给了吉林大学。

唐敖庆曾在长春举办“物质结构学术讨论班”,孙家钟、江元生、张乾二……8名学员撑起了中国理论化学的半壁江山。“唐门八弟子”的故事,至今仍是学界佳话。

1963年,教育部委托唐敖庆(前排中)在吉林大学举办“物质结构讨论班”

唐敖庆的课堂从不止于吉大。41年间办了12次全国性研讨班,学员里走出20多位院士。“讨论班模式”影响深远,这种“教学相长”的理念,后来凝结成吉大的“唐敖庆班”,一代代学子在这里追寻科学之光。

苍穹中一颗闪亮的星

唐敖庆常说,老科学家要做“铺路石子”。他长期投身科研,却不满足于个人成就。他认为科学发展需要积累,老一辈科技工作者应甘为人梯。

在获得100万元“何梁何利科学与技术成就奖”奖金后,唐敖庆转身设了奖学金,剩下的全捐给了化学会和家乡学校——“钱要花在年轻人身上”是他的执念。

2020年,在唐敖庆105年诞辰之际,国际小行星命名委员会将编号218914号的小行星命名为“唐敖庆星”。暮色中,常有学生蹲在他的雕像前,摊开写满公式的笔记本,风拂纸页的哗啦声,仿佛在跟星星说悄悄话。

唐敖庆等人获得的国家自然科学奖证书

唐敖庆留下的300篇论文、16部专著,是科学的丰碑;但更珍贵的,是那颗“科学救国”的赤子心,那份“把论文写在祖国大地上”的坚守;他留下那些楼宇、班级、故事,早已成为路标,如同那颗星,既亮在天上,又暖在一代代人心里。

夜幕降临,当“唐敖庆班”的学子走过雕像,总会想起科学没有国界,但科学家有祖国这句话。这份信念也在吉大生生不息……

星火不灭处,再寻白求恩09-22

星火不灭处,再寻白求恩09-22 吉林大学举办食品学科创建40周年...09-22

吉林大学举办食品学科创建40周年...09-22 吉林大学程妮娜教授等著《渤海国...09-22

吉林大学程妮娜教授等著《渤海国...09-22 吉林大学举行“鼎新学者”迎新暨...09-20

吉林大学举行“鼎新学者”迎新暨...09-20 马克思主义理论学科设立20周年暨...09-20

马克思主义理论学科设立20周年暨...09-20 郭孔辉:我与吉大汽车09-19

郭孔辉:我与吉大汽车09-19 吉林大学材料科学与工程学院蒋青...09-19

吉林大学材料科学与工程学院蒋青...09-19 张希会见中国工商银行党委委员、...09-18

张希会见中国工商银行党委委员、...09-18