【新华社客户端】

新华网长春9月17日电(记者赵丹丹、姜明明)近日,在吉林大学第二医院康复医学中心,因公受伤的交警刘博奇正在助步器的辅助下练习行走。令人难以想象的是,他曾是一位被判定为终生瘫痪在床的高位脊髓损伤患者。

几个月前,吉林大学第二医院吴敏飞教授团队为其成功完成世界领先的脊髓接口手术,实现了其四肢运动功能从无到有的部分恢复。

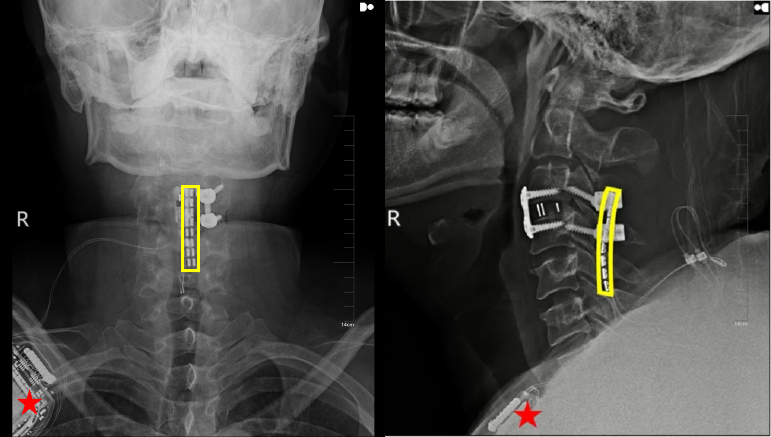

据了解,2024年12月,吉林省扶余市交警刘博奇在执行任务过程中遭遇车祸造成颈椎骨折脱位。吴敏飞抢在最短时间内为其实施了神经减压内固定手术,但由于其脊髓损伤严重,术后虽脱离生命危险,但四肢完全瘫痪的情况依旧没有任何改善。

刘博奇的病情让整个家庭都陷入无助和绝望之中,经过多次沟通,吴敏飞向他介绍了国际上先进的脊髓接口技术,这项结合了人工智能的全新技术为刘博奇一家带来了曙光。

今年年初,吴敏飞团队开创性地将接口装置精准植入刘博奇颈脊髓损伤节段,并在术后依据其病情特点,为其制定了分阶段的个性化神经调控和康复方案。

上图:植入术后X线显示,黄色方框为电极位置,星号为皮下脉冲发射器位置

吴敏飞介绍,团队在此病例发生前,已经对脊髓接口的临床应用进行了深入的研究和验证,此次手术虽然准备周密,但是过程中依旧充满挑战。

令人欣喜的是,刘博奇在植入脊髓接口装置并按计划进行调控6小时以后,逐渐出现了手指和足趾的轻微自主收缩活动。经过随后2周持续优化调控方案,刘博奇的四肢肌力有了更明显的恢复,损伤导致的感觉障碍平面也逐渐下降到了膝关节。手术三个月后,刘博奇坐在轮椅上就可以自己缓慢抬腿。

为了实现刘博奇重新站立走路的梦想,吴敏飞团队为其设计了“脊髓接口+外骨骼机器人”协同康复方案。刘博奇在外骨骼机器人的协助下,终于迈出受伤以后的第一步。

随着康复方案的不断优化,刘博奇本已萎缩的下肢肌肉逐渐恢复,步态协调性也得到良好改善。如今,他已能在助步器辅助下独立行走。

上图:吴敏飞教授正在手术

脊髓损伤治疗技术的突破性提升,具有重要意义。目前,吴敏飞已将此技术应用于多例患者,均取得较好疗效。“未来会有更多的瘫痪患者迎来站起来、走下去的希望。”吴敏飞说。

星火不灭处,再寻白求恩09-22

星火不灭处,再寻白求恩09-22 吉林大学举办食品学科创建40周年...09-22

吉林大学举办食品学科创建40周年...09-22 吉林大学程妮娜教授等著《渤海国...09-22

吉林大学程妮娜教授等著《渤海国...09-22 吉林大学举行“鼎新学者”迎新暨...09-20

吉林大学举行“鼎新学者”迎新暨...09-20 马克思主义理论学科设立20周年暨...09-20

马克思主义理论学科设立20周年暨...09-20 郭孔辉:我与吉大汽车09-19

郭孔辉:我与吉大汽车09-19 吉林大学材料科学与工程学院蒋青...09-19

吉林大学材料科学与工程学院蒋青...09-19 张希会见中国工商银行党委委员、...09-18

张希会见中国工商银行党委委员、...09-18