新闻回顾:日前,在首届刘光文水文科技教育基金奖项颁奖典礼上,吉林大学环境与资源学院2008级吕颖、2009级郑裕彤同学分别荣获本科生奖项一、二等奖。刘光文水文科技教育基金由中国水利学会、水利部水文局和河海大学共同设立,主要用于奖励全国水文资源学科品学兼优的学生,以及在全国范围内奖励对本学科领域有特别突出贡献的工作者。首届奖励项目共设有本科优秀学生奖一等奖3名、二等奖16名。

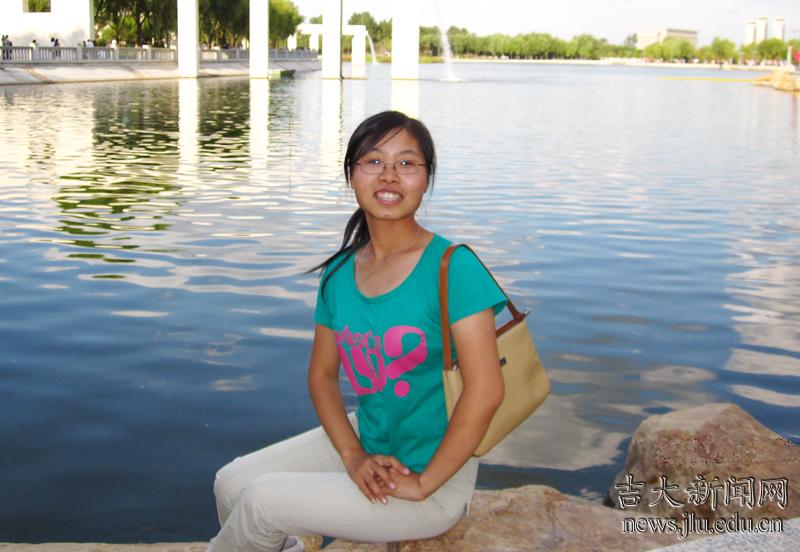

吕颖:女儿当自强

吕颖是个爱笑的女孩,每说一句话嘴边都带着浅浅的微笑,从容而坚定。她常说“女儿当自强”。她有很多个梦想,她没有把梦想写在纸上,而是记在了心里。

采访当天,吕颖在QQ上更新了一条状态:你知道长春凌晨4点半时的样子吗?天已然亮了,一个人的日出依然让人充满希望。大学四年,她度过了无数个这样“一个人的日出”,无论是课堂上的智慧碰撞,组织活动时的精心筹划,还是野外实践中的跋涉艰辛,她“马不停蹄地走过”,以忙碌作为大学生活的基调,以收获的成果为青春唱着一曲励志的歌。对于学习,她有自己独特的体会:“学习到一定程度就是返璞归真,上课听讲是最基本的,老师讲的一些内容是自学学不来的,大学最重要的是有个好的学习习惯然后持之以恒,对本专业的资讯广泛涉猎也很重要。” 她认为,因为各种地质条件和水文地质条件都很复杂,所以学习水文地质经验很重要,“从老师身上可以学到很多东西”。

翻开她的资料:2009-2010年度,获国家励志奖学金、国家二等助学金;2010-2011年度,获国家奖学金;获2009-2010年度 “校优秀学生” 称号;2010年4月获第六届吉林省环保论坛征文三等奖;2011年4月获环境与资源学院第十届CS-TD科技调研大赛专业组一等奖。奖项见证了她过往的努力,亦激励着她将来的成长。

有人开玩笑说:“别人下雨往家跑,水文人下雨往外跑。”的确,作为一个实践性极强的专业,水文学子常常需要走出教室,走到离风雨最近的地方。吕颖刚上大一的时候,就参加了学姐组织的大学生创新实验项目,大二自己申报了《吉林西部水土环境中四季氟的垂向分布特征研究》创新实验项目。由于课题研究需要,吕颖和同学春夏秋冬每个季节都要去松原采土样,为了不在当地住宿以减少费用支出,他们就坐凌晨1、2点的火车,早上6、7点到松原,拿着很多设备和工具租车满松原跑,每次至少要去3个采样点,用麻花钻钻孔,一钻就是40多个。天气还特别恶劣,不是严寒就是酷暑。晚上8、9点回长春坐火车,很多时候是没座的。她第一次7月份去采样回来就病倒了,高烧至39度整整一周才痊愈。“就是一篇血泪史啊!”吕颖笑着说。采样回来,她往往来不及休息就得马上通过实验分析数据。40多个样要测9个指标,而且实验室不是随时都能用的,需要找没有实验课的时候去。她经常从早上做到下午1点多,一点饭也不吃就直接去上课。晚上也是经常做到6、7点甚至深夜。

然而,这些困难并没有使她退缩。在她看来,身体的劳累不足为道,数据的准确才是她最为关心的,这是做科研的责任与良心。她从不愿挖掘抱怨的苦井,而是不断把目光投向更远的地方,只为完成挑战自己的承诺。凭着这种精神,吕颖领导的实验课题获得第二届吉林省大学生生命科学创新实验大赛二等奖,为这一领域的研究作出了自己的贡献。

生活中的吕颖是个独立又不失可爱的女孩,和大学校园里每一个女孩子一样,喜欢听音乐、看美剧,心中也常泛起浪漫的幻想。面对生活,她希望“简单一点”。她认为大学可以让我们成长,许多得到和付出都是成正比的,关键是要知道自己想要什么,只要找到乐趣所在,知道平衡就好。她如一个技巧高明的琴师,和谐地弹奏着自己的学习和生活。不禁令人想起一句话:如果一个人知道他要去的方向,世界都会为他让路。

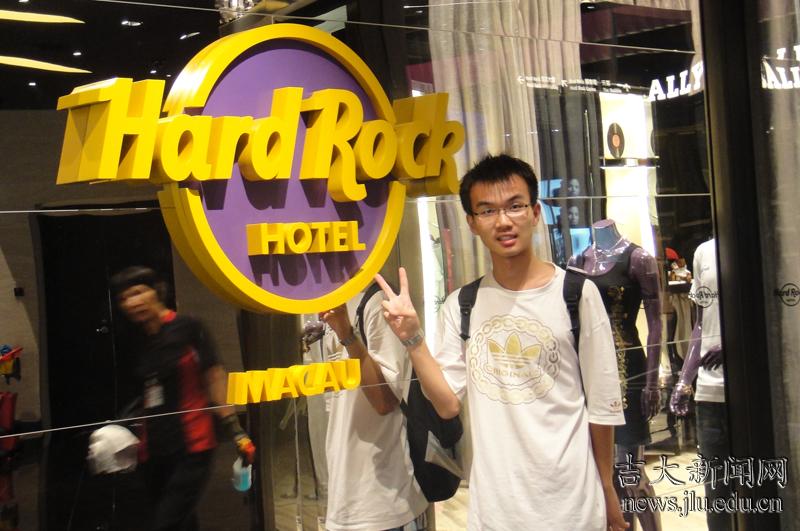

郑裕彤:比别人坚持多一点

相对于很多人对自己的专业是“学着学着爱上的”的态度,水文是郑裕彤的最初选择。他果断地说:“喜欢啊,水利乃立国之本,中国是个农业大国,是需要水利支持的。虽然我们专业跟水利还不是很一样,但相互之间也有很多相通之处。”怀着这样一份情怀和责任感,他选择了水文与水资源工程。任凭外面的世界精彩纷呈,他依然执着地恪守着内心深处那一份宁静,刻苦钻研专业知识,为将来能为水文事业的腾飞贡献自己的力量做准备。

有学生问哲学家苏格拉底,怎样才能学到像他那博大精深的学问。苏格拉底要求学生每天做甩手动作300下,学生都觉得太简单了,而一年后仍然做到的只有柏拉图。最容易又最困难的事往往就是把小事坚持下去。当郑裕彤始终坚持在完成学生工作的同时每天安排固定的学习时间,而且不仅仅是完成老师布置的作业和任务,还寻找大量有关水文方面的期刊和书籍来阅读。他也很看重实践性学习,小学期的野外实习每次都让他有新的体会。“大一的时候主要在长春周边进行考察,看看岩石结构和些周边的水利建筑,对本专业有了初步了解。大二在兴城进行地质实习,加深了对地质知识技能的了解,比如岩石的分类和地图测绘等。”令他记忆最深刻的是有一次老师把四五个同学分成一组,只给他们一个GPS导航仪和一张地图,要求在山区内寻找地层和分界线,并在规定时间内返回。年轻人特有的冲劲让他们没有感到任何畏惧的感觉,大家唱着山歌,齐心合作,最终按时完成了任务。谈到对野外实践的体会,郑裕彤说:“每一次都会觉得自己还有很多需要学习的内容,纸上得来终觉浅,课堂上学到的知识只有结合广泛的资料和实例才能达到融会贯通、举一反三的效果。” 操千曲而后晓声,观千剑而后识器。理论与实践并重的学习态度一路助他获得了累累硕果。吉林大学一等奖学金、吉林大学东荣奖学金、国家奖学金、吉林大学优秀学生干部等奖项都给予了这个比别人坚持更久的男孩。

而郑裕彤把自己的成功更多地归功于老师和同学的帮助,“在申报《城市雨水重金属污染物对包气带土壤长期作用效果研究》创新实验项目时,离申请结束的时间已经很近了,去找老师时很紧张。幸亏指导老师很亲切,很严谨,细心认真地听取了我们的意见并给予指导,把课题要做的内容讲得很清楚。期末复习的时候,同学们不怕浪费自己的时间,认真给我讲解我不会的习题。生病的时候,寝室的同学耽误自己的事情陪我去打点滴。”他认真地收集着别人帮助他的每一份感动,并以同样的真诚回馈。而在他的同学苏展昭眼中,生活中的郑裕彤是个随和而健谈的人,他是那个上进、效率高的好学习伙伴,是有主见、有能力的优秀班干部,也是足球场上默契的搭档。

良玉润自寒窗苦,倚天出匣霁宏图。刘光文水文科技教育基金的获得对这两位同学来说既是一种荣誉,也是一种鞭策。作为新时期的吉大人,相信他们会以水文人谦逊的态度和不懈的精神为自己的人生和水文事业的发展添上浓墨重彩的一笔。(吉林大学网络通讯社中心站 包琦)

星火不灭处,再寻白求恩09-22

星火不灭处,再寻白求恩09-22 吉林大学举办食品学科创建40周年...09-22

吉林大学举办食品学科创建40周年...09-22 吉林大学程妮娜教授等著《渤海国...09-22

吉林大学程妮娜教授等著《渤海国...09-22 吉林大学举行“鼎新学者”迎新暨...09-20

吉林大学举行“鼎新学者”迎新暨...09-20 马克思主义理论学科设立20周年暨...09-20

马克思主义理论学科设立20周年暨...09-20 郭孔辉:我与吉大汽车09-19

郭孔辉:我与吉大汽车09-19 吉林大学材料科学与工程学院蒋青...09-19

吉林大学材料科学与工程学院蒋青...09-19 张希会见中国工商银行党委委员、...09-18

张希会见中国工商银行党委委员、...09-18